2024.03.28

家の建て替え費用の相場は?リフォームとの違いや費用の抑え方を解説!

最終更新日:2025/04/03

家を新しくする手段として建て替えを考えた場合、高額となるため、メリットや予算の相場が気になります。

本記事では家の建て替え費用の相場や内訳、手順、期間のほか、建て替え費用を抑える方法や建て替えの注意点なども解説しますので、建て替えをお考えの方は参考にしてください。

INDEX

家の建て替えとは?

建て替えとは、現在住んでいる家を基礎部分から残さず解体・撤去し、全く新しい家を建築することです。

このほかに、古家付きの土地を購入して古家を解体したあとに、新しい家を建築することも含みます。両者はほぼ同じプロセスが必要となるためです。

住んでいた家を壊す場合は仮住まいへの転居が必要ですが、古家解体の場合は残置物撤去がなければ解体と地盤調査のみで建築に移れるでしょう。

リフォームとの違い

古くなった住まいに対し、「建て替えかリフォーム」どちらをおこなうかは、多くの方が迷われるところかもしれません。

リフォーム工事は家の躯体(建物の基礎や柱、梁、壁、床など)はそのままにすることが多く、不具合のある箇所を補修したり、できる限り最新の建材に更新したりする工事です。

両者それぞれの代表的なメリットは、建て替えは根本的な寿命と住宅性能の改善、リフォームは低コストということになるでしょう。

以下は両者のメリット・デメリットを詳細にわたって比較したものです。

建て替え・リフォームの違い

| 建て替え | リフォーム | |

|---|---|---|

| 定義 | ● 現在の住まいを基礎部分から完全に解体・撤去して、新しい家を建てる

● 古家付き土地を購入し、古い家を解体し新築する場合も含む |

● 老朽化した家を、可能な範囲で新築に近い状態に改修する

● 内容は老朽化した設備や内装だけを改修する小規模な工事から、建物の柱や壁など主要な構造部分だけを残し、間取りを全面的に変更する工事まで幅広い |

| メリット | ● 今住んでいる家を建て替える場合は土地購入費用がかからない

● 法規制・土地条件の制限内はあるが、1から間取りやデザインで設計・プランニングができる ● 長寿命と、最新の住宅性能が得られる ● 自治体によっては建て替えに補助金が出る場合がある ● 更地で地盤調査や改良工事ができる |

● 建て替えや新築と比較してコストや工期を抑えることができる

● リフォームの内容や規模によって住みながらの工事が可能になる ● やはり規模によるが、施工中の生活の負担が少ない ● 引っ越しや荷物移動の手間やコストも少なめで済む ● 自治体によってはリフォームに補助金が出る場合がある |

| デメリット | ● 仮住まいへの往復引っ越しと家賃が必要になる

● 建物の解体撤去費用、建物の滅失登記費用、仮住まい費用、引っ越し費用などがかかる ● 古家付き土地を購入する場合、土地購入費用と解体費用がかかる ● 今の住まいが既存不適格の場合、新居の建築に制限、あるいは建て替え不可となる場合がある |

● リフォームの内容や規模によっては仮住まいへの引っ越しが必要になる

● 建物の構造や工法によって、間取りの変更や水まわりの位置を変えるなどの設計の自由度が制限される ● リフォームした場所としていない場所の経年変化に違いが出てくる ● 築年数によっては耐震性に不安が残る場合がある |

建て替えとリフォームのどちらも長短ありますが、選択のうえでもっとも根本的なポイントは、家を将来にわたってどのように利用していくかでしょう。

土地代が不要というのは、予算上有利なので、まだその土地で長く住むという前提であれば建て替えが有効な選択肢になります。たとえば「リフォームで1000万円かけるなら、建て替えたい」というケースもあるでしょう。

子どもたちが独立すれば住まいの利用が大きく変わると考えられる場合、老朽化への対応、バリアフリー対応を主体にしたリフォームをおこなうのも良いかもしれません。「建て替えるほどのお金ない」「今の家はまだ使えてもったいない」などのケースもあるでしょう。

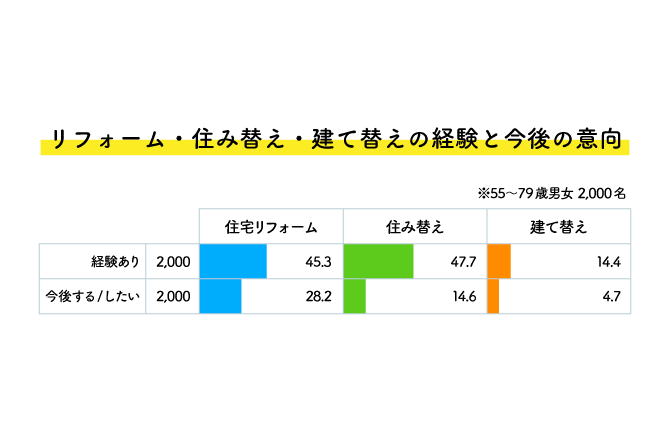

以下のアンケートのように、建て替えと比較してリフォームのほうが、件数も意向も多いことを示しています。

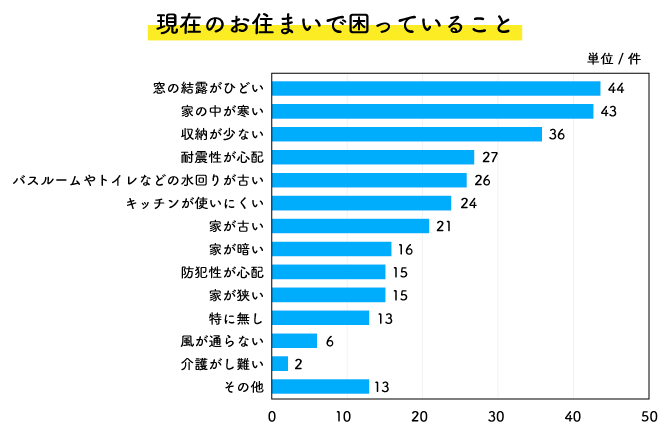

リフォームの動機についてはどうでしょうか?以下はリフォーム希望の方に対する「現在のお住まいで困っていることはありますか?」という設問の結果です。

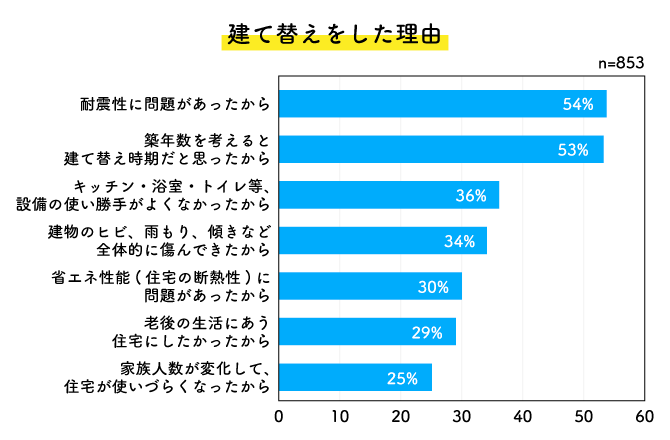

つづいて、建て替えをした方にその理由を調査したデータです。こちらは住宅性能や寿命が主流を占めています。

家を建て替えるメリット

建て替えの場合は、愛着のある土地で最新の家に住める良さがあります。建て替えのメリットについてご説明します。

住宅性能が向上する

今の家は長くともに過ごし、愛着がありますが、最新の建築技術を用いた家に比べると、健康で快適に暮らせる性能や、防災の性能に差があります。

建て替えをすることで住宅の性能が上がり、高気密・高断熱で地震や火災にも強い暮らしができます。気密や断熱の性能は空調効率を良くするため、夏涼しく、冬暖かい家になるでしょう。家の中全体が快適になり、ヒートショックなどの体調不良も防ぎやすくなります。

また、気密・断熱性能は快適なだけではなく光熱費も下げられ、環境にも優しい仕様の家となります。

そして地震でも倒れにくく、火災で燃えにくい家は、いざというときに命を守ることも可能です。現在の家が1981年6月1日よりも前の建築確認の場合、建て替えによって耐震性のアップが期待できるでしょう。

今の家族に合った家にできる

古い家が今の家族構成や生活様式に合わなくなっている場合があります。たとえば人数に見合う広さがなかったり、時代や年代構成の違いから間取りの使い勝手が悪くなったりしていませんか。

周辺の環境も大きく変わり、生活スタイルや家事の方法も昔とは変わっている部分があります。

建て替えなら、今のライフスタイルに合った間取りをつくれ、二世帯住宅などの検討もできます。

何気なく過ごしてきて、あまり感じていなかった今の家の不便さを、あらためて話し合い、書き出して見ることをおすすめします。家の中を明るくしたい、洗濯にかかる時間を短縮したい、車を置きたい、ご近所の視線をさえぎりたい、介護やバリアフリーに対応したいなど、さまざまな点が浮き彫りになるでしょう。

長く使える家になる

年齢を重ねるにつれて、住み慣れた家の環境を変えるのは不安なものです。しかし住宅性能だけではなく、家の構造部分の老朽化が進んでいる場合、寿命と考えて建て直したほうが良いこともあります。

大きな地震による倒壊や、シロアリの食害に不安を覚えながら暮らすのも、ストレスになりかねません。建て替えれば老後も長く使え、安心して暮らせる家となります。

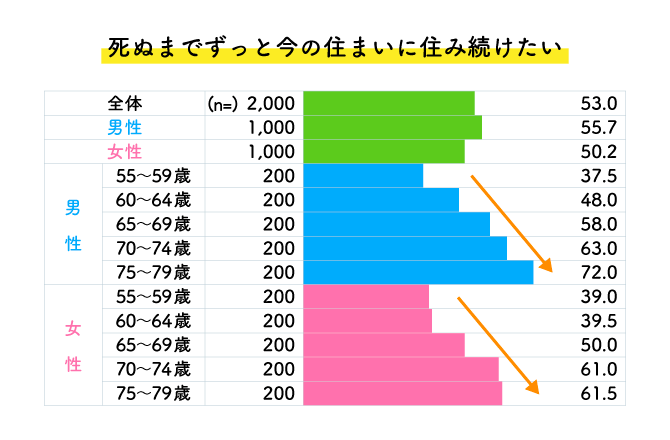

以下は年齢と性別ごとに、今の住まいに対する意識について調査したものです。男女ともに、年齢が上がるにつれて、今の家に住み続けたいという割合がはっきりと高くなっています。

住み替えは60歳になるまでに意識し、ご両親に対してメリットを伝えて説得をするのが良いと考えられます。

このほかに、今の不動産を手放して買い替えるよりも、建物をつくり直したほうが借り入れの総額が低く抑えられる場合も多いでしょう。

家の建て替えの手順

家の建て替えの手順を、順を追ってご説明します。

【1】施工会社を探す

「こんな家にしたい」とご家族で話し合い、希望条件がまとまったら、施工会社の候補を挙げましょう。イメージを固めるために集めた施工例の資料の会社も、候補選びの対象です。

インターネットや情報誌から情報を集め、気になる建築会社はモデルハウスを見学したり、施工例の現場を見せてもらったりしましょう。候補を数社に絞り、次の段階に進みます。

【2】プランや資金計画の相談

候補の会社の営業担当者に、建築プランや資金計画の相談をしましょう。プランの良さだけでなく、こちらの質問に親身に答えてもらえるかや、見積もりの内容の細かさなども確認の対象です。

資金計画は、無理のない返済内容かどうか、よく検討しましょう。早く返し終わって楽になるより、貯金して繰り上げ返済を計画するほうが安全です。

【3】敷地調査の実施

建築会社に依頼して、土地の周辺状況、法令制限、場合によっては地盤調査を依頼します。法令制限は、今の家を建てた当時とは変わっている可能性があるため、土地の境界確認も含めて、今はどんな家が建築可能かを調査します。

地盤調査は、新しく建てたい家の基礎に耐える土地かどうかのチェックが目的です。地盤の改良が必要な場合は数百万円単位の追加を要する場合があるため、早めに分かって資金計画に反映できれば安心です。

【4】見積もり提案を受ける

土地の状況を反映した間取り等のプランと、工事費の見積もりを確認します。不明点はよく質問してください。

複数社から依頼先を決める場合、前述の確認項目のほかに、担当者の方とのコミュニケーションの取りやすさや、完成後のメンテナンス・保証の内容なども比較検討しましょう。

【5】工事の請負契約

依頼先に決めた建築会社と工事の請負契約を結びます。契約書類一式は事前に目を通しておき、不明点をよく確認したうえで契約しましょう。契約書の主な確認点は以下です。

- ● 工期(着工日、完成日、引き渡し日)についての明記

- ● 請負代金に相違がないか

- ● 代金の支払時期と金額に見積もりとの違いはないか

- ● 建物の引き渡しが遅延した場合の遅延損害金の有無と金額

- ● 自然災害などの不可抗力による損害補償方法

- ● 工事が変更、中止になった場合の対応内容

- ● 工事によって第三者を負傷させた場合の対応

- ● 建物の引き渡し後の不具合や欠陥の契約不適合責任

- ● 見積もりの総額は合っているか

- ● 見積書の内容がすべて反映されているか

- ● 「一式」と一括りの記載になっている項目はないか

- ● 間取りプランは打ち合わせ内容がすべて反映されているか

【6】詳細の仕様を決める

契約を結んだら、仕様などの詳細を決めます。壁紙やフローリングなどの内装材の色使いや、照明やコンセントの位置などの詳細が対象です。

家具や家電を間取り図に配置しながら、スイッチやコンセントの位置・数も検討します。

【7】建築確認申請・融資の本審査

自治体の役所に建築確認申請書を提出します。ローンの借り入れは請負契約前に仮審査を終えておき、建築確認申請の合格後に本審査を申請します。建築会社のサポートを受けながら、必要書類の準備をおこないましょう。

【8】変更契約を結ぶ

建築確認申請が受理され、ローン借入審査も通過したら、【6】で決めた仕様と詳細のプランを反映した変更契約を建築会社と締結します。契約内容は再度しっかりと確認しましょう。

【9】仮住まいへの移転

解体工事の前に、仮住まいへの引っ越しをおこないます。賃貸の仮住まいが必要な場合は、建設会社の兼業か関係先などの不動産会社へ依頼して、早めに手配しておきましょう。

新居に戻すべく保管する荷物と、建て替えを機に処分するものを分別します。

【10】解体・新築工事

解体工事の完了後、建物の滅失登記を法務局に申請したら、新築工事に着手します。地鎮祭や上棟式など工事日程の調整を要する場合は、担当営業の方と早めに相談して日程決めをしましょう。

【11】工事完成・引き渡し

建築工事中は、タイミングを決めて現場調査の立ち会いをします。竣工したら必ず建築会社と一緒に竣工検査をおこない、内外装や設備などが仕様通りかの確認をしましょう。

検査がOKであれば、家の鍵を受け取り引き渡しを受けます。

【12】登記手続き

建物の新築に伴う表題登記と、住宅ローンを借り入れるために金融機関の抵当権設定登記をおこないます。これらの登記手続きが完了した後に、住宅ローンの融資が実行されます。

トラブル防止のため、売主からの登記名義移転・物件の引き渡しと、買主からの代金の支払いは、極力同時におこなうのが原則であることを覚えておきましょう。

家の建て替えにかかる期間の目安

解体工事の開始から入居までを建て替え期間とした場合、解体工事は数日、新築工事期間を入れて4~6ヵ月が目安となります。

解体工事が始まる10日から1週間前に手土産をもって近隣の方に挨拶をしておき、工事現場にも差し入れをすると良いでしょう。

新築住宅の着工からの工事期間は建物の規模やプランによって変わりますが、天候や資材の入荷状況で左右されることもあります。建物の建築工程をご自身の目で確認するとさらに自宅への愛着がわくので、おすすめです。

解体工事と新築工事の間に地盤調査や改良工事をおこなう場合は、調査、工事、コンクリート養生を入れて、7~10日ほど追加となると考えましょう。

家の建て替え費用の相場

建て替えの費用の相場は、以下の表をご覧ください。

| 設計・建築費用 | 注文住宅の場合の一坪あたりの単価は、約70~90万円が平均的な相場。既成のプランをそのまま依頼するほど安価に。 |

| 古家の解体費用 | 1坪あたり5〜8万円=30坪で150万円からが相場。 |

| 登記費用 | 士業の方への報酬と登記費用を含めて、それぞれの登記で2~5万円前後が大まかな相場。 |

| 引っ越し・仮住まい費用 | 1回あたり10〜15万円程度が退去時と入居時の2回必要だと考えられる。 |

| 税金の諸費用 | 不動産取得税:課税標準額=購入価格から経費を除いた4%。 印紙税:2万円(物件価格が1,000万~5,000万円の場合) 登録免許税:新築建物の場合、課税標準額×0.4%。 |

新築工事費用の目安は、坪単価と建坪(延床面積)をもとに概算できます。たとえば30坪の木造家屋を解体し、坪単価80万円で30坪の家を建てる場合の計算例は以下です。

- ● 解体工事を坪7万円とした場合7万円×30坪=210万円

- ● 本体工事は、坪単価80万円×30坪=2,400万円

- ● 別途工事費は、本体工事費の2割程度を目安として2,400万円×0.2=480万円

- ● 解体工事、本体工事、別途工事の3つを合計した3,090万円が工事費用の目安

軟弱地盤の場合

軟弱な地盤の場合、地盤改良費や特殊な基礎工事の費用が追加されます。また、現場に工事車両が入れず離れた場所から職人さんが資材を運搬する場合は、人件費が加算される場合があります。

| 地盤調査・地盤改良工事費用 | 地盤調査費用:一般的なスウェーデン式サウンディング試験で5万円程度。

地盤改良工事の費用:改良方法によって異なり、表層改良工法で30~50万円、柱状改良工法で50~80万円、鋼管杭工法で100~180万円程度。 |

家の建て替えの工事費用の内訳

建て替え工事に要する費用がどのくらいか気になるところです。費用を大まかに分類すると、工事費用とその他の諸費用に分けられます。

建築会社に支払う工事費用

工事費用はさらに設計と建築費用に分けられますが、設計費用は工事費用に含まれる場合と、カスタムメイドの設計費用を要する場合があり、依頼先や依頼内容によって違いが出ます。

建築費用は施工会社や実現する住宅性能、広さや設備によって大きく変わります。建築費用の内訳は住宅本体の工事作業と材料費です。

大まかな相場の目安として、注文住宅の場合の一坪あたりの単価は、約70~90万円が平均的な相場です。たとえば40坪ほどの家の場合は、建築費が2,800〜3,600万円となります。

2世帯住宅の場合は、家の大きさや二世帯の構成のタイプにもよりますが、必要な広さや住宅設備が増えるぶん、建築費は通常の住宅の1.2~1.5倍ほどです。

このほか平屋の場合、1坪あたりの基礎の面積を要するため、坪単価はやや高くなる傾向にあります。

建築費の見積もりには外構工事を含まないプランもあるため、その場合は別途、外構工事の依頼や見積もりも必要です。

主な諸費用

建築関係の費用以外の諸費用は、主に以下です。

- ● 解体費用

- ● 登記費用

- ● 地盤調査・地盤改良工事費用

- ● 引っ越し・仮住まい費用

- ● 税金など諸費用

木造や鉄筋の住宅の解体費用は、通常は古い家を解体するための廃材の処分費用も含まれますが、どこまでの費用の見積もりかは必ず確認しましょう。

解体費用は建物の構造や立地、周辺環境(道路の幅や交通量)、付帯工事の有無のほか、依頼先や季節など、多くの理由で価格が変動しますので、後述の相場は参考程度にご理解ください。

登記費用は建物を解体する場合の滅失登記、土地の所有権移転登記、それに先立つ住所変更など情報の変更の登記、新築建物の表題登記などがあります。

トラブル防止や手間を省くため、個人で申請することは少なく、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのが一般的です。

住宅施工会社は契約不適合責任を担保する必要があるため、地盤調査は必ずおこなう必要があります。また、調査の結果必要だと判断された場合は地盤改良工事の費用がかかります。

住宅の建て替えの際は、賃貸マンションなど別の住まいに引っ越ししなければならないことが多いでしょう。家族数や時期によって費用が変わりますが、退去時と入居時の2回必要だと考えられます。

また、仮住まいの家賃も必要ですので、どの程度かかるのか概算を予算に計上しておきましょう。

住宅の建て替えに関わる税金は、不動産取得税、登録免許税、印紙税などです。不動産取得税とは土地や建物を取得する際に納める税金で、税率の軽減措置を利用できる場合もあります。

登録免許税は法務局に土地や建物の所有権を登記する手続きで発生する税金で、登記費用として司法書士などの報酬と一緒に計上されます。

印紙税は、住宅購入時など契約書を交わす際に、印紙を購入して貼付することで納める税金です。

工事費用を抑えるコツ

建て替えの工事費用を抑える要素は、以下の3つが挙げられます。

- ● 解体費用を抑える

- ● 引っ越し・仮住まいの費用を減らす

- ● 新築で補助金や税制優遇を利用

解体費用は、自治体によっては補助金事業をおこなっている場合があります。事前に調べておいて、該当エリアに利用できる事業があれば、有効活用しましょう。以下に例を挙げます。

| エリア・制度名 | 条件 | 助成率 | 金額の上限 |

|---|---|---|---|

| 東京都墨田区

老朽危険家屋除却費等助成制度 |

● 除去予定の空き家を所有する方(宅建業者以外の中小企業も対象) ● 空き家を全部解体し、更地にする工事 ● 助成承認後に着工し、助成年度の2月末までに工事を完了させること (※その他条件あり) |

工事費用の1/2 | 50万円 (※空き家の場所や状態によっては、上限100〜200万円) |

| 埼玉県さいたま市

耐震補強等助成事業 ※2025年実施未定 |

● 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い建物の場合に、地震に対して安全な構造となること | ー | 上限60万円 |

| 東京都練馬区

住宅の耐震改修工事等の助成 |

● 住宅(面積や階数に規定あり) ● 平成 12 年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅 ● 住宅が練馬区内にあること (※その他条件あり) |

工事費用の場合: 2/3~4/5 |

12~270万円 |

| 茨城県日立市

空き家解体補助金(利活用型) ※2025年実施未定 |

● 戸建住宅又は併用住宅(アパート等の共同住宅、長屋は除く。 ● 解体時点で1年以上空き家又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。 ● 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建物。 (※その他条件あり) |

補助対象経費の1/3 | 上限50万円 |

また、解体業者選びの際は、新居の建築会社の提案だけでなく、相見積もりで価格と内容を比較のうえ、コストパフォーマンスに優れた事業者を選ぶことも、解体費用を抑えるうえで大切です。

引っ越し・仮住まいに関しては、時期の調整が可能であれば、3~4月、9~10月を避けるようにすると、費用を抑えることにつながります。

この時期は進入学や転勤・転職などで引っ越しや賃貸契約が集中するため、価格が割高となる可能性があるほか、引っ越し業者やお部屋の確保が困難で、スケジュールがずれ込むリスクもあります。

新築で補助金や税制優遇を受ける場合は、以下の制度が主なものです。

新築住宅の補助金

| 名称と概要 | 主な適用要件 | 控除額・割合 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国の制度

住宅省エネ2025キャンペーン |

新築対象は以下の2事業。

● 子育てグリーン住宅支援事業 ※子育てグリーン住宅支援事業=新築住宅の省エネ性能に応じて補助金を支給。対象は以下。 ● GX志向型住宅 ※長期優良住宅およびZEH水準住宅は新築の場合、子育てもしくは若者夫婦世帯のみ |

子育てグリーン住宅支援事業: 40~160万円 ※長期優良住宅・ZEH水準 給湯省エネ2025事業: ※給湯器の種類により、補助額が変わる |

|||||||||

| 国の制度

戸建住宅ZEH化等支援事業 |

<ZEH水準住宅の性能基準>

・断熱等性能等級「5以上」 ※性能基準はZEHの分類で変更あり。 ※住宅省エネ2025キャンペーンと併用不可部分あり。 |

|

|||||||||

| 地方自治体の制度 例)東京ゼロエミ住宅 |

● 外皮平均熱貫流率の向上(省エネ基準からのエネルギー消費量削減) ● 太陽光発電の設置 など |

補助金額:40〜240万円

不動産取得税の減免:5割〜全額免除 |

つづいて、新築住宅で設けられている税制優遇は以下です。

新築の税制優遇

| 名称と概要 | 主な適用要件 | 控除額・割合 |

|---|---|---|

| 住宅ローン控除(減税)

住宅ローンの残高に基づき、所得税から一定額を最大13年間控除=控除額は年末借入金残高の0.7%。 |

●住宅ローンを利用して自宅の新築、または取得をした人 ●自らが居住するための住宅であること ●住宅ローンの借入期間が10年以上 など |

●認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 最大409.5万円(455万円) ●ZEH水準省エネ住宅 ●省エネ基準適合住宅 |

| 登録免許税の税率軽減

新築住宅の保存登記にかかる登録免許税が軽減される |

● 自分が居住するための家屋 ● 住宅の床面積が50㎡以上 ● 2027年3月31日までの間に新築または取得 |

軽減税率=

● 一般新築住宅=0.15% |

| 不動産取得税の軽減

新築や土地を取得(売買・贈与)したときに一度だけ課税される地方税が軽減される |

● 課税床面積が50m²以上240m²以下の自己の居住用住宅であることなど | ● 住宅を取得した場合の不動産取得税の税率が3%(本則4%)に軽減される ● 課税標準(建物部分の固定資産税評価額)から1,200万円を控除(認定長期優良住宅の場合は1,300万円を控除) |

| 固定資産税の軽減 新築住宅の固定資産税が一定の期間で減額される |

● 居住用部分の床面積が50m²以上280m²以下で、住宅として使用する部分が全体の1/2以上であること | ●一般住宅の場合は3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間、固定資産税が2分の1に減額される |

補助金や税制は年度などによって内容が変動するので、常に最新の情報を確認してください。

家の建て替えと住宅ローン

家の建て替えの際に、土地と一緒に家を買うのと同じように住宅ローンを借りられるのでしょうか。家だけを購入する際の住宅ローンの注意点をご説明します。

建て替えでも住宅ローンが使える?

建て替えでも新築住宅と同じ住宅ローンを使えますが、取り扱う金融機関によっては、建て替えの場合は借り入れの要件が異なるケースもあるため、借入先の金融機関に確認しましょう。

逆に、土地だけを購入するために住宅用のローンの借り入れはできません。

住宅ローンの注意点

建て替えのための住宅ローンを借りる場合は、古い家の住宅ローンを完済している必要があります。住宅ローンの完済まで金融機関は建物に抵当権を設定しています。抵当権の付いた建物を壊すことはできないため、完済しなければなりません。

リフォームローンでも有担保型は、建物が担保となっているケースでは同様に完済が必要です。

また、借り入れの際にオートローンやカードローンを利用していると、借入額の上限が抑えられてしまうことがあります。

借り入れの総額が低くても、返済負担率=年収に占める返済額が多い融資を受けている方は要確認です。

ほかのローンは実際の返済負担を減らすためにも、なるべく完済しておくのをおすすめします。

火災保険の加入について

古いほうの家が火災保険に加入している場合は、解体したら火災保険を解約します。また、新居が完成したら新たに火災保険を契約します。建物は火災や天災などで常に滅失の危険性があるので、保険期間は切らさないようにしましょう。

また、大部分の金融機関は住宅ローン契約時に火災保険の加入を条件としますので、補償内容を検討のうえ、加入手続きを進めます。古い家の加入保険会社、金融機関やお知り合いの紹介、建築会社の提携している保険会社などから相談しましょう。

リフォームではなく家の建て替えがおすすめなケース

近年ではリフォームの商品の選択肢も増えて、前述のように家を新しくする際に、リフォームを考える人がもっとも多く、28%にのぼります。建て替えたほうが良いのはどんなケースでしょうか。

築年数がかなり経過している

日本国内の住宅解体時の経過年数は平均して築30年程度といわれ、日本の気候や、主に木造古い住宅の耐用年数の目安と考えられそうです。

耐震性や断熱性などもリフォームである程度カバーできるようになっていますが、設備や内装材の故障・劣化、シロアリなどの害虫被害、地盤の変化による家の不等沈下や傾きなどは建て替えの目安となるでしょう。

古民家のように古くとも状態が良く、住み続けられる家もありますが、建築時期の工法や使用された部材などで耐久年数が変わりますので、ある程度の年数をめどに、家の老朽度をよく確認しましょう。

家族構成と家の大きさが合わない

広さや間取りなどの家の容量が家族構成に合わなくなっている場合、増築や減築などの改築やリフォームよりも、建て替えたほうが良い場合があります。現在は住宅の耐震基準が厳しくなり、増築や減築の建築許可が困難になっているためです。

このほか相続を考えると、建て替えは相続前におこなうほうが税金が安くなり、資金調達もしやすいです。

相続前に建て替えると、課税対象の資産が減るため相続税対策になるうえ、親子で協力してローンを申し込むことでローン審査を通りやすいといった利点もあります。

家の建て替えに関する建築基準法

年数を経過した家は、建築基準法などの最新の法律が変わっているために、土地が再建築の制限を受ける場合があります。「壊したけれど、思ったように建て直せない」という事態は避けなければなりません。

再建築不可物件

再建築不可物件とは、現在の家を解体して更地にすると、新たに家を建てられないようになっている土地のことです。

新築当時の法的な基準では建てられたのですが、現在は道への接し方や接している道の状態、隣地との境界線などの基準が変わったために再建築不可となるケースが多いです。建て替えの検討時に、必ず専門家への確認を依頼しましょう。

再建築不可物件の場合、リフォームは内容によっては可能なので、リフォームに方針転換するのが選択肢となります。

既存不適格建築物件

既存不適格建築物は、現在の建築基準法や都市計画法に適合しなくなっている建物のことです。新築当時は適法なので、もちろん違法建築物ではありません。

建築後に建築基準法や都市計画法が変わり、既存不適格建築物になる例は、以下のようなケースです。

- ● 道路拡張のためにセットバックが必要になり、建て直す際に義務化された土地の供与を果たすと、土地が家の建たなくなる広さになってしまう。

- ● その地域の建ぺい率・容積率が変更になって厳しくなり、必要な建坪の家が建たなくなった。

既存不適格建築物は、建て替えやリフォームの際に現状のルールに合わせなければならないので、今と同じ場所で希望通りの家が建てられるとは限りません。自治体の都市計画課で法規制を確認しましょう。

建て替えのよくある失敗と注意点

家の建て替えの際によくある失敗・注意点はどのような点でしょうか。以下のような点が、よく問題となります。

- ● スケジュール調整が大変

- ● 同居を意識した間取り設計の難しさ

- ● 追加費用が発生しやすい

- ● 旧居からの暮らしの変化

- ● 将来の用途の想定

まず、新居に移るまでのスケジュールに遅れが出た際の、対応の大変さが挙げられるでしょう。仮住まいへの移転から取り壊し、新居の竣工に伴う引っ越しまでの間で、どこかに余計に日数を要した場合、調整が困難になることも。

特に、取り壊しの遅れや地盤改良などで新居の着工が遅れることと、新居の施工が遅れることは、仮住まいの引っ越しなどに影響があるため、要注意です。仮住まいの利用期間には余裕をもつことが必要となります。

建て替えの場合、同居や2世帯住宅となるケースも比較的多いでしょう。間取りは双方の世帯の要望をうまく活かした設計が必要となるため、インターネット上で公開されているさまざまな2世帯同居の事例を集め、比較しながらしっかり検討することをおすすめします。

また、前述の工事期間延長は、そのままコストアップにつながり、工事が長引けば追加費用が発生するほか、仮住まいの費用も追加となるでしょう。解体業者・施工会社に事前によく確認し、コストアップの可能性や金額の幅について、確認しておくことが必要です。

このほか、旧居と新居の居住性の違いが思わぬ問題になることもあります。住宅性能の向上で快適になったものの、これまでの基準で空調や換気の利用をしていると、湿気がこもる場合があります。お部屋の明るさが以前と変わっていて戸惑うこともあるので、カーテンや窓開けの習慣も見直すと良いでしょう。

そして、新築後の将来にわたる家の用途は再考しておくことをおすすめします。旧居と同じ広さにすると、子どもの独立後や親に先立たれたあとに、面積や部屋数を持て余す可能性があるのです。

また、建て替えて資産価値はアップするものの、固定資産税もアップする点もお忘れなく。

よくある質問

ここまでのまとめを兼ねて、建て替えに関してよくある質問をご覧ください。

Q:家の建て替えの前に何を準備する?

A:建て替えの前には、以下の準備をしましょう

- ● 建て替える土地の法令制限の確認

- ● 登記の状態を確認する

- ● 依頼する建築会社選び

- ● 建て替える家の間取りや仕様、予算の検討

- ● 建て替える際の費用全般の確認

登記は古い家の抵当権や、名義人の登録住所などを事前に確認しておきます。建築会社が決まってから窓口の営業担当の方に相談すると、スムーズに準備が進みます。

Q:家の建て替えとリフォームと、どちらを選ぶかの基準は?

A:建て替えかリフォームかは、以下の点を目安に検討しましょう

建て替えが良い場合

- ● 家族の構成などの現状が今の家と合わなくなっている場合

- ● 最新の住宅性能や快適性を得たい場合

- ● 家の寿命を気にせずに安心して住みたい場合

リフォームが良い場合

- ● 住み慣れた家の問題箇所だけ直して住める場合

- ● 予算を抑えたい場合

- ● 近年の法令制限で、建て替えでは希望通りの家が建たない場合

まとめ

家の建て替え費用の相場や内訳、手順、期間などを解説しました。

建て替えの場合、今の家の構造や地盤の状況、新居のグレードなどによって費用の総額は幅があり、さまざまな角度の見積もりが必要になるため、ご自身での計算は難しいでしょう。

建て替えを検討される場合は早めに専門家に相談し、費用の概算を確認できれば、各種の判断が安心してできるようになります。新しい技術を投入して、理想の家をつくりましょう。

執筆・情報提供

滋野 陽造

マスコミ広報宣伝・大手メーカーのWebディレクター・不動産仲介業を経て、ライター業・不動産投資に従事。

実務経験をもとに、不動産の賃貸業・売却・購入、暮らしの法令などのジャンルで記事の執筆を行う。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。