2025.04.17

スモールハウスの風呂トイレ付きの価格は?間取りやメリットを解説

今、スモールハウスと呼ばれる小規模な家が人気です。コンパクトな住居やセカンドハウスとして、柔軟な用途に対応できるため、さまざまなジャンルのスモールハウスが登場しています。しかし歴史が新しい分、現状ではまだどのようなものかが分かりづらいのではないでしょうか。

この記事では、スモールハウスの概要や風呂トイレ付きの価格はどのくらいか、間取りの構成、メリットなどを解説します。家づくりの参考の一環としても興味深い内容です。ご一読ください。

INDEX

スモールハウスとは?

スモールハウスはタイニーハウスとも呼ぶこともあり、一般的に4.5~20畳程度の住宅を指します。

間取りは多くの場合ワンルームか、ひと部屋に風呂トイレなど水回りのパートが入ったものが主流で、平屋を中心にコンテナやプレハブの場合は外階段で2階を設けたものもあります。

庭に増設する3畳程度の勉強部屋のユニットハウスや、工事現場の仮設事務所は数十年前からありますが、これらが進化発展して、居住の用途にも使えるようになったものということもできるでしょう。

スモールハウスの大きさや構造について、現状で明確な定義はありません。現在の税法や建築基準法の対象として、完全な形では捉えられていないためです。しかし、登記できる場合もあります。

建物の登記をするための、不動産登記法の要件は以下です。

- ● 外気分断性(屋根及び周壁又はこれらに類するものを持つこと)

- ● 土地への定着性(土地に定着した建造物であること)

- ● 用途性(その目的とする用途がはっきりしていること)

- ● 規模(一定の規模を有していること)

上記は通常の規模の住宅に適用させる要件ですが、今後スモールハウスも定義が進み、登記の要件が整備される可能性もあります。

スモールハウスの人気は高まっていますが、狭い家というのは好まれるのでしょうか?

1979年のECの報告書が由来となって、日本の住居は狭く、皆うさぎ小屋に住んでいるというイメージが広まったことがありますが、実際はそうではありません。

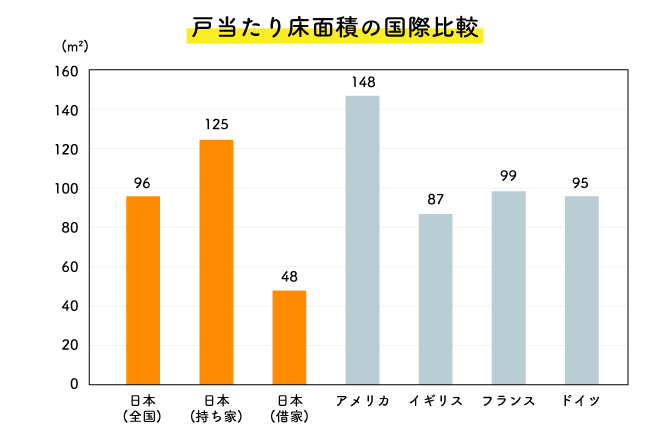

以下は、欧米・日本5か国の戸当たり床面積の比較ですが、日本人は、アメリカに次いで広い家に住んでいることになります。

現在のスモールハウス志向は、住居に対するさまざまな目的性の多様化によるものと考えられます。この点は後述していきます。

スモールハウスにはどんな種類がある?

スモールハウスは、実際は構造や成り立ちの異なる小規模の住居の総称です。この項では、スモールハウスのさまざまな種類について解説します。

コンテナハウス

コンテナハウスは、輸送用コンテナを建築物として活用したタイプです。もともとは物置や倉庫として転用されていたものを、居住用の設備や建具などを付加して、「ハウス」と呼ばれる建築物にまで利用した商品です。

20フィート(13.3平方メートル)と40フィート(26.8平方メートル)、高さは2.896メートルと2.591メートルの合計4種類のコンテナを使用します。間取りの自由度が高く、窓や階段を設けて二階建てにもできるため、独創的な外観を生かし、店舗としての活用にも人気がある商品です。

プレハブ式住宅

プレハブ式のスモールハウスは、工事現場や災害時の仮設棟として用いられているタイプが代表的でしょう。

工場で生産・加工した部材を運んで組み立てるプレハブの工法は、一般的な建売住宅やセミオーダーの住宅でもおなじみです。

外観はコンテナハウスと似ているものの、コンテナにさまざまな加工を施すコンテナハウスに比べ、プレハブ住宅は大量生産を行うため、材料費やコストを抑えることができます。

トレーラーハウス

トレーラーハウスは自動車でけん引できる構造を持ち、車両の一部として扱われます。車両と一体になったキャンピングカーに対して、シャーシと呼ばれるタイヤの付いた車体の上に小さな家が載っている状態で、自走はしないものです。

発祥地のアメリカではモーターホームやモービルホームとも呼ばれます。どこにでも移動することが可能で、固定資産税は課税されませんが、電気・上下水道・ガスなどのライフラインは工夫が必要です。移動中の電気はソーラーパネルやバッテリー、上下水はタンクを利用できる車種もあります。

スモールハウス

ここまでご紹介した以外の小規模住宅を狭義で「スモールハウス」と呼ぶこともあります。4.5~20畳程度の小規模な建物の企画商品で、リゾート用セカンドハウスなどの用途が中心です。

DIYできるキットも販売されるほか、販売業者が搬入から施工までを請け負う場合もあり、材質もさまざまである点を含めて、小規模のプレハブ住宅との分類は難しい場合もあるでしょう。

近年では、3Dプリンターでつくる特殊モルタル造のスモールハウスが実用化され、床面積10平方メートル・価格330万円などで販売を開始しており、注目を集めています。

スモールハウスの目的と用途

スモールハウスは生活よりも、そこで行うことや周囲の環境に重点が置かれます。自宅から離れた環境で趣味や事業に使用し、簡易的な住居を兼ねるという用途が主流です。

もしくは自宅に隣接して、用途を拡張したり、増築のように使用したりするケースもあります。

個人と法人による活用方法の例は以下です。

| 個人 | 法人 |

|---|---|

|

|

住居としても現状、セカンドハウスとしての利用法が主流でしょう。

しかしプレハブ式のユニットハウスを商品とするハウスメーカーがさまざまな開発を進めていたり、3Dプリンターによる施工でコストを下げた小規模住宅が実用化したりなど、定住用の住宅としてスモールハウスの実用化が進んでいる面もあります。

現状で耐久性や快適性まで水準の高い家づくりを望む場合、一般的な住宅の設計施工を依頼することとなるでしょう。

スモールハウスのメリット

一般的な住宅と異なり、スモールハウスは経済的かつ、デザインや用途の自由度が高い点が注目されています。また、「小さな家」をつくり、維持することは近年注目されるミニマリズムの「極力ものを持たない」思想にもかなっているといえるでしょう。

個性的な家を持てる

コンテナハウスなどでは個性的な形や、一般住宅のシンプルモダンテイストに通じる商品が人気です。無機的でクールなデザインは、店舗などでもとても目を惹いています。

また、構造がシンプルでDIYでカスタマイズやメンテナンスがしやすいため、一般的な住宅とは異なる愛着を持つこともできるでしょう。

必要な土地が少なく済む

家自体が小さければ広い土地は必要ありません。さらにトレーラーハウスなどの移動可能型であれば、そもそも土地は借地などでも問題ないでしょう。

土地に関する問題点として、車両タイプの場合、駐車場として車庫証明の取得が必要となることがあります。対応は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

また、自宅の敷地につくり、登記まで行うような場合、建築基準法による「一敷地一建物」の原則にしたがって、スモールハウスの敷地を分筆する必要があります。

建築費用が安い

建物の規模が小さく、形もシンプルなことが多いため、建築費用を抑えることが可能です。水回りも設けないエアコンだけの小屋であればかなり安く建てられるうえ、DIYであれば、施工費用もかかりません。

光熱費が安い

室内空間が狭いため、エアコンや照明などの設備機器にかかる費用や、ランニングコストも経済的です。一人暮らしなど使用する人数が少なければ、上下水道の消費も少なくて済むでしょう。

メンテナンスや掃除が簡単

規模が小さいため屋根や外壁の塗り替えなどのメンテナンスが簡単である点は前述しました。持ち家の出費で、初期費用だけでなくランニングコストが抑えられる点は大きいでしょう。

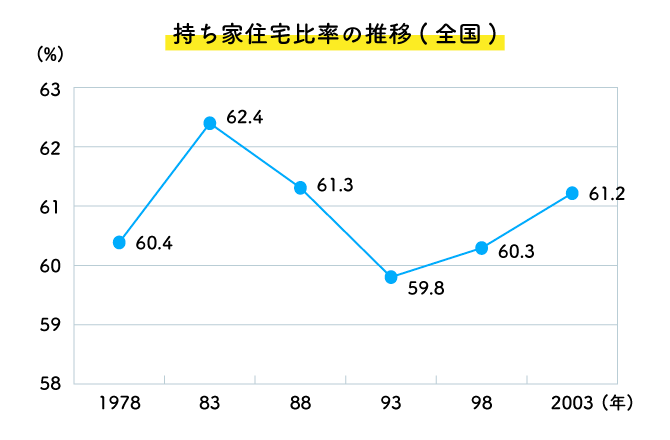

家に関するさまざまな費用負担が減れば、持ち家を所有しやすくなります。以下は全国の持ち家比率の推移をあらわしたデータです。

過去の景気の上昇・下降に反比例して、持ち家比率が高まっていることが分かります。賃金が安く不景気が続く現在、住まいは安定した持ち家を求めて、スモールハウスの注目度が高まっていく可能性もあります。

好きなところへ移動できる

リモートワークやワーケーションが普及し、自然豊かな場所、住んだことのない場所に移動することがしやすくなりました。

トレーラーハウスの場合、思い立ったらすぐに移動して、住む場所を自由に変えることができます。

また、ほかの種類のスモールハウスも移転除却が容易な構造のものが多く、その場合は分解して運搬し、再度組み立てることで場所を移すことが可能です。

スモールハウスのデメリット

スモールハウスはシンプルで低コストである分、割り切りや対策を要する点もあります。

多くのものを設置できない

居住空間が狭いため、居室内に多くのものを置くと、生活がしにくくならざるを得ません。

前述のミニマリズムの考え方にはかなっていますが、掃除や片付け、収納がしづらい場合もあるでしょう。屋外の空間をうまく活用する必要もありそうです。

居住者同士のプライバシーが確保しづらい

部屋数が少なく、部屋の区切りも明確ではないため、プライバシー確保が難しいことがあります。もともとセカンドハウスとして一人暮らしか少人数の利用が多いと考えられますが、2人以上で過ごす場合、ときには同居する人を思いやることも必要です。

水回りの利便性が低い

キッチンはシンクが小さめ、コンロはひと口、浴室の設備もシャワーのみというミニマムな構成になる可能性が高いです。

定住的な住居用として考える場合は、使い勝手について事前に理解しておくか、満足のいくものを備える方向性にするかを検討しましょう。

水回りなどの設備と同様に、気密性・断熱性や耐久性などの住宅性能についても、事前に調べて納得しておく必要があります。

スモールハウスに必要な費用は?

スモールハウスにかかるコストは一般的な住宅に準じますが、一般的な住宅建築とはやや異なる面もあるため、要注意です。

土地にかかる費用

建物をつくる場合は、例外なくその土地ごとに指定されている建ぺい率や容積率を守る必要があります。つまり、建物の大きさによって必要な土地の面積が決まることを念頭に置いて土地の確保をすることが必要です。

スモールハウスで専用の土地を確保する必要がある場合。面積が少なく安価で済むのが魅力ですが、電気・上下水道・ガスなどライフラインの取り出し工事に思わぬ費用がかかる可能性には要注意です。

トレーラーハウスか定着した建物か、実情があいまいな場合は行政の指導が入る場合があります。都市計画の区域内では、簡単なスモールハウスでも建築自体が許可されない場合がある(都市計画法第65条)ため、エリアに合わせた対応を確認しましょう。

関連記事:

建ぺい率(建蔽率)とは?容積率との違いや制限・緩和される3つのケースを解説!|住宅展示場のハウジングステージ

スモールハウス本体の費用

スモールハウス本体=建物自体の費用は、簡易的な小屋のようなタイプの場合、100万円台から購入が可能です。

風呂トイレなど、水回り設備も設ける居住型になると500万円以上するケースが多くなります。本体は商品のタイプや構造ごとにまちまちで、中古の商品も流通していますので、価格と内容をよく比較してみましょう。

輸送費用やインフラ設備の敷設費

施工費用を含んだ商品は不要ですが、DIYで組み立てるキットタイプのスモールハウスや、コンテナハウスは輸送費がかかります。

また、これまで家のなかった土地には電気やガス、水道などインフラの敷設費用が必要です。これらの費用は道路からの距離や、最寄りの本管の位置などで引き込みのための工事費用が大きく変わるので、購入前に調べておきましょう。

建築確認にかかる費用

地面に定着した型のスモールハウスの場合、建築確認を受けるために、書類作成など含めた諸費用が、数十万円かかります。

また、自宅の敷地内の場合は前述の分筆のために、登記の登録免許税、土地家屋調査士の報酬含めて15万円から50万円必要です。

まとめ

スモールハウスの概要や風呂トイレ付きの価格はどのくらいか、間取りの構成やメリットなどを解説しました。

初期費用やランニングコスト、居住する人数の減少、老後まで見据えたライフスタイルの変化などをふまえて、コンパクトな家の人気は高まっています。

スモールハウスも定住の機能を備えた本格的なもの、デザインや性能も満足のいく商品が増えていくことが考えられるでしょう。

また、週末はレジャーや家庭菜園を楽しみながらセカンドハウスで過ごす目的でのスモールハウス需要も高まっており、その進化に今後も目が離せません。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。