2022.11.10

―スタイルを作る『収納』- 片付けのその先を楽しむ! 整理収納アドバイザー岡本淳生さんの 「隠す」「見せる」を駆使したメリハリ収納術

整理収納アドバイザーの岡本淳生さんの住まいは、8年前にリノベーションした築40年以上のヴィンテージマンションです。その住まいは、岡本さんの「隠す」と「見せる」を駆使した巧みな収納術によって、まるで海外の住宅のような趣を醸し出しています。

INDEX

【1】必要な物だけを厳選し、余計な物は持たない

この空間になじみづらいカラフルな色使いのおもちゃはカゴに入れたり、カーテンで目隠ししたりするなど工夫を施す。

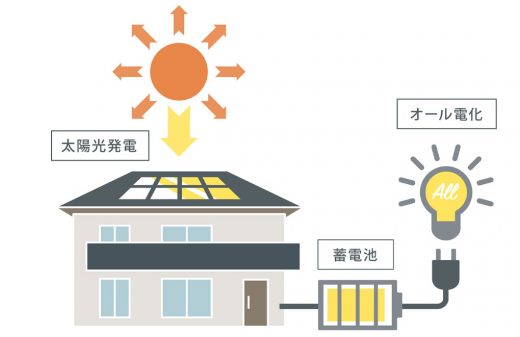

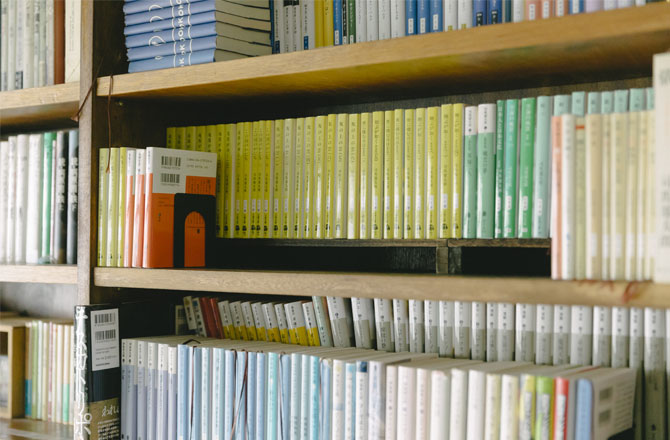

岡本邸でまず目を引くのは、LDKの壁一面に設置された大きな本棚でしょう。この本棚は前の住人の方が寝室で使っていたものだそうで、岡本さんはリビングに移動し、ご主人の蔵書や子どもたちの絵本、おもちゃなどをたっぷり収納しています。

画像(左):本棚の奥行きを活かし、文庫本は前後2列で収納。後ろの文庫本は岡本さんがDIYで作った棚でかさ上げし、背表紙が見える工夫を。

画像(右):以前は子ども関連のラベリングも英語表記だったが、今は子ども目線でひらがなやイラストなどを使用。

よく見ると本はジャンルや著者別にきちんと分けられ、前後2列に並べられた文庫本は奥の本の背表紙が見えるように底上げが。また、色や形がさまざまなおもちゃや絵本は、カゴやカーテンを用いてすっきり見せるなどの工夫が施されています。

右側は受験を控えた長女の教科書などを置く、期間限定の仮置き収納スペース。

「もともと片付けは得意で、友人たちからよく片付けのコツを聞かれていたのですが、理論的に言葉で説明することができなくて……。そんなときに整理収納アドバイザーの資格を知り、勉強し始めたら納得することがとても多かったんです。同時に、これまでは自分主導で片付けていたことにも気づきました。たとえば、子どもの物にラベリングするなら、ひらがなやイラスト、写真の方が分かりやすいのに、英語で表記するなど。おしゃれに収納したいという私の気持ちの方が勝っていて、家族が使いやすい収納になっていなかったなと反省しました」

画像(左):家族全員の衣類を納めたウォークインクローゼット。ここに納まるだけの量と決め、新しい物を購入するときは1つ減らすという。

画像(右):下駄箱の扉が壊れてしまったため、IKEAでガラス入り扉を購入し、リメイク。中が見えるので、常に整理整頓を心がけているそう。

整理収納アドバイザーの資格を取得すると、岡本さんはより必要な物だけを厳選するようになり、余計な物は極力減らすようになったといいます。

「家族が使うクローゼットも決められたスペースに入るだけ。新しい物を購入するときは何か1つ減らす。それがわが家の暗黙のルールです。だから、収納を見直すスパンは短いかもしれないですね」

【2】『見せる収納』はデザイン重視で躊躇しない

ブルーの扉の部屋はワークスペース。部屋ごとにカラーリングを変えて、インテリアを楽しんでいる。

隠す収納は機能性を重視し、システマティックに。一方で、見える収納はデザイン重視を貫いているという岡本さん。

「この仕事を始めて、より自分の好きな物の中で過ごしたいと思うようになりました。わが家は決して物が少ないわけではないのですが、それでもすっきりして見えるのは、好きな物だけを飾っているからかなと思います。ただ何となく持っている物は扱いも適当になりがちなので、余計に乱雑感が出てしまう気がします。あとは色使いや全体のバランスは意識しています。この家の雰囲気に合わない物は極力隠し、お気に入りの物は積極的に見せるようにしています」

LKDの梁にはお気に入りの雑誌をアートのように飾り、子どもたちが描いた絵やコレクションのマグカップなどもにぎやかに空間を彩ります。

画像(左):ダイニングからキッチンを眺める。ブルーグレーのシックな色使いの中、木の質感がマッチ。

画像(右):キッチンのワークトップの上には、お気に入りのキッチンツールを置く。

「よく使う物だから手に取りやすいようにしたいし、表に出すなら自分のお気に入りの物でそろえたいですよね」。

画像(左):収納家具などを組み合わせたキッチンカウンター。

画像(右):その中の1つは洋服ダンスとして使っていたもので、現在は普段使いの食器類やカトラリーなどの収納に一役買っている。

さらにキッチンにはよく使うキッチンツールが、あるべき場所に置かれています。1つひとつがオブジェのような美しいキッチンツールは、どれも岡本さんが厳選した物です。岡本さんの使い勝手はもちろんですが、思う存分、見せる収納を楽しんでいることが伝わってきます。

画像(左):岡本さんの趣味のひとつであるマクラメの材料などを納めたスペース。

画像(右):もともと、手先が器用だったこともあり、今ではマクラメ講師としても活動中。マクラメは「片付けの先、暮らしを楽しむ+α」でもあるそう。

そして、キッチンの一角には岡本さんの趣味のコーナーが。こちらは、カゴやガラス瓶などを用いて、紐や糸を装飾的に編むマクラメの道具をすっきり納めています。

「マクラメは好きで購入していたのですが、ある日、自分で作れることを知り、始めてみました。私は『整理収納×インテリア』を主軸にしているので、片付けた先の楽しみも提供したいと思っているんです。マクラメはそのひとつで、今は整理収納アドバイザーの活動の傍ら、自宅でワークショップを開いて教えています」

【3】片付けは「仕組み」と「習慣化」の2つが大事!

ワークスペースも席は決めず、子どもたちは好きな場所を選んで勉強する。

実は、岡本邸では少しユニークなシステムを取り入れています。それは、家族それぞれがその日の気分で自由に場所を選んで使うというフリーアドレス制の導入です。つまり、「子ども部屋=子ども」「主寝室=夫婦」といった使う人で空間を特定するのではなく、「リビング=くつろぐ」「ダイニング=食べる」「ワークスペース=学ぶ」といった目的別に家全体を捉えています。

「物理的に娘3人分の部屋は用意できないですし、ムダな空間を作りたくないという思いがありました。また、子どもが小さいころから一緒にいることが当たり前だったので、住みながら自然とそういうスタイルになっていきました」

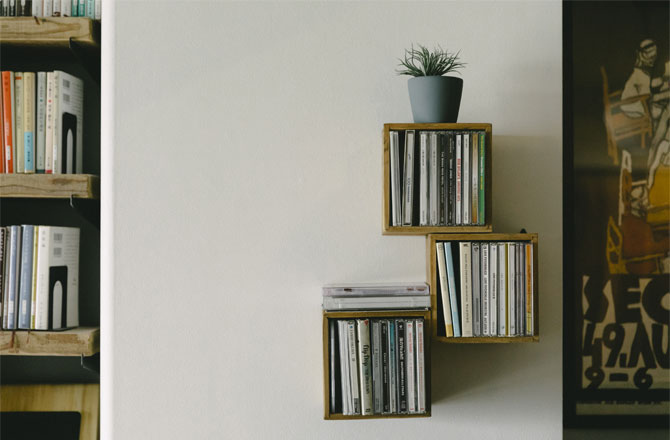

画像(左):室内を彩るグリーンの数々。「育てるのが楽しくて少しずつ増えています(笑)。

飾り方も植物が映えるように飾るバランスを意識しています」。

画像(右):壁面に取り付けたCDボックスも岡本さんのお手製。インテリアのよいアクセントになっている。

ご自身の趣味であるインテリアを楽しむため、限れた収納スペースの中で整理収納のスキルを上げていった岡本さん。「実は家事が苦手なので、家事のモチベーションを上げるために自分らしい片付け方を身につけてきた」といいます。

「でも、片付けは仕組みを整えるだけでは成立しないんです。そこに戻すという習慣がないと成り立たないし、持続しません。わが家もざっくり収納ときっちり収納を使い分けて、家族の誰もが片付けられるように習慣化しています」

収納の1つひとつにご家族の暮らしが反映されていた岡本邸。住まい方は人それぞれ異なりますが、多様な収納術が見られる住宅展示場なら、「暮らし+収納」のヒントがきっと見つかるはずです。まずはお近くの住宅展示場に足を運んで、イメージづくりの参考にしてみてはいかがでしょうか。

取材協力

整理収納アドバイザー 岡本淳生さん

ホームページ:https://owner-atsumi.jimdofree.com/

インスタグラム:https://www.instagram.com/atsumi.okamoto/

ホームページ(片付けの岡村さん):https://kataduke-no-okamura-san.jimdosite.com/

取材・執筆:轡田 早月

撮影:小島 沙緒里

編集:石倉 夏枝

Ⓒ2022 Next Eyes.co.Ltd

コラムはネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。

本記事に掲載しているテキスト及び画像の無断転載を禁じます。