2023.11.20

建坪とは?計算方法、延床との違いや坪単価との関係を解説!

最終更新日:2025/02/04

注文住宅を建てる際によく聞く「建坪」の意味が分からない方も多いのではないでしょうか?家の建築や購入では馴染みのない専門用語が使われる場面が多いですが、ハウスメーカーや工務店との打合せをスムーズに進めるためには、言葉の意味を正確に把握しておくことが重要です。

そこで本記事では、建坪の言葉の意味と計算方法を解説します。延床面積や坪単価など、他の建築用語との違いを理解して、家の購入での失敗を防ぎましょう。

INDEX

建坪とは何か?延床面積との違いと計算方法

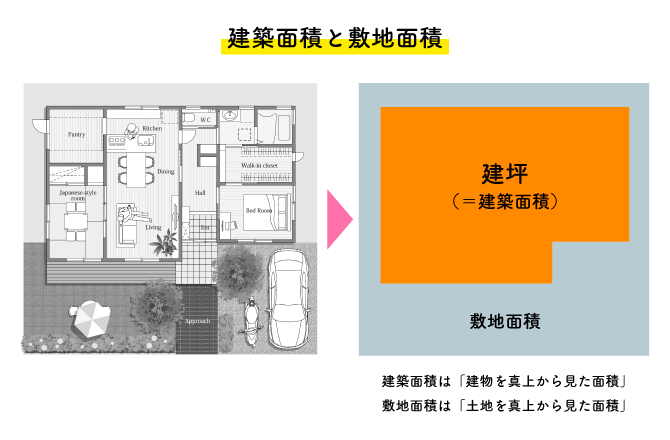

建坪とは、建築面積を坪数で表した数値です。建物を真上から見た際に、水平に投影された部分の面積を建築面積といいます。

建築面積が建築基準法で定義された言葉であるのに対し、建坪という言葉は建築基準法で定義された言葉ではありません。しかし、「坪」は古くから日本において馴染みのある単位であり、今でも建築において柱と柱の間の距離は尺を基準にした単位で表されます。住宅の建築や売買においても、㎡で表した面積に坪数を併記するケースが多く、建築面積より建坪という言葉が用いられる傾向があります。

建坪の読み方

建坪は「たてつぼ」と読みます。建物の水平投影面積は1階が大きくなるため、建物の1階の床面積となることがほとんどでしょう。

なお、ピロティのように建物を支える柱だけで構成された1階の空間は、以下の扱いとなります。

建坪の算出:ピロティを含んで計算する必要がある。

床面積の算出:自動車車庫として使用の場合は床面積に参入。おもに通行専用の場合は参入しない。

建坪を理解するのに必要な用語

建坪に関係する言葉には、主に以下のような用語があります。

- 建築面積

- 延床面積

- 坪単価

本章では、それぞれの用語を詳しく解説します。

建築面積

建築面積とは、建物を真上から見た際に、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。真上から建物に光を当てたときに影になる部分を指します。

建築面積は建築基準法で定義されている用語で、通常坪ではなく㎡で表されます。

建築面積は建物の1階の面積とは限りません。上層階の面積のほうが広ければ、その面積が建築面積になります。ただし、バルコニーや出窓、庇などを建築面積に含めるかどうかは形状により異なるため、確認が必要です。

建築面積は、建築において建ぺい率 を計算する際に使われます。建ぺい率とは、敷地面積に対して建築面積が占める割合のことで、地域によって30%~80%の間で定められています。建物を建てる際は、建ぺい率をオーバーしないように設計しなければなりません。そのため、建築面積は建物の大きさを決める重要な要素といえます。

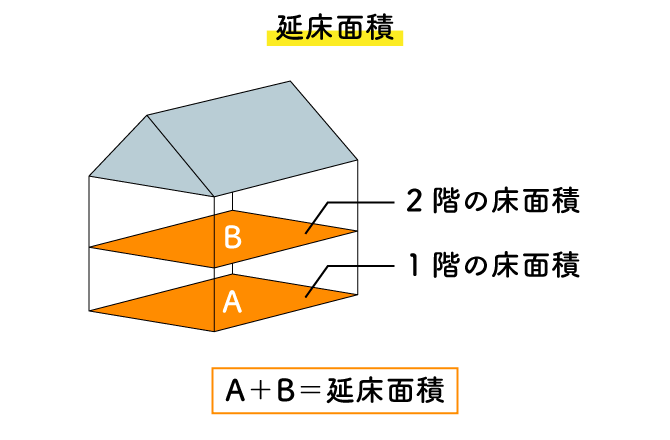

延床面積

延床面積とは、建物のすべての階の床面積を合計したものです。たとえば、各階が以下のような床面積の建物の場合、延床面積を求める計算式は以下の通りです。

- 1階の面積:38.25㎡

- 2階の面積:36.45㎡

1階の面積 + 2階の面積 = 38.25 + 36.4 5= 74.7㎡(延床面積)

この建物の延床面積は74.7㎡となります。延床面積に算入されるのは床がある部分であるため、吹き抜け部分の上層階など、床がない部分は延床面積に含まれません。

また、延床面積に算入される各階の床面積は、柱と壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)です。そのため、バルコニー面積は床面積や延床面積に含まれません。

延床面積は、建築において容積率 を計算する際に使われます。容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合のことで、住宅系の地域においては50%〜500%の間で定められています。容積率をオーバーする建物は建築できません。容積率も建ぺい率と同じように、建物の大きさを決める重要な要素の一つです。

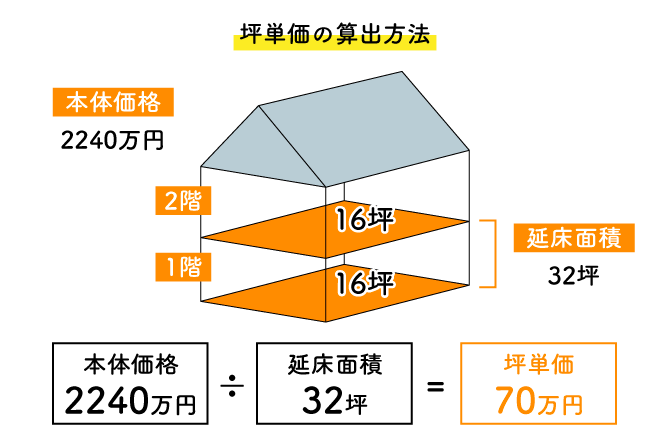

坪単価

坪単価とは、建物を建築する際に、1坪当たりにかかる建築費用です。延床面積を坪数に換算し、建物の本体工事費を割ったものが坪単価になります。

● 坪単価 = 本体工事費 ÷ 延床面積(坪)

建物の建築費用は建物の大きさにより異なるため、ハウスメーカーごとに建築費用が高いか安いかを比較する際には、坪単価を利用すると分かりやすいでしょう。ただし、坪単価も建築基準法による明確な定義はありません。そのため、ハウスメーカーによって本体工事費に含める費用が異なる場合があります。坪単価を比較する際は費用の内容を確認すると安心です。

以下は坪単価の概念です。

また、延床面積でなく施工面積で割ると坪単価を安く見せられるため、どの面積で割っているかも確認が必要です。ここまで解説した言葉の意味をまとめると、以下の通りになります。

| 言葉 | 意味 | 計算式 |

|---|---|---|

| 建坪 | 建築面積を坪に換算したもの | 建築面積 × 0.3025(坪) |

| 建築面積 | 建物を真上から見て、外壁や柱の中心線を結んだ水平投影面積 | |

| 延床面積 | 各階の床面積の合計 | |

| 建ぺい率 | 敷地面積に対する建築面積の割合 | 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%) |

| 容積率 | 敷地面積に対する延床面積の割合 | 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100(%) |

| 坪単価 | 建物1坪当たりにかかる建築費用 | 本体工事費 ÷ 建坪(円) |

建坪を計算で求める方法!

建坪は、建築面積を坪数で表したものです。坪とは 尺貫法による面積の単位です。1坪は1辺が6尺の正方形の面積を指し、㎡に換算すると約3.3057㎡になります。

また、1坪は畳2枚分の広さと同じです。

- 1坪の1辺 = 6尺 = 約1.8m = 畳の長辺

- 1坪の面積 = 約3.3057㎡ = 畳2枚

- 1㎡ = 0.3025坪

つまり、1㎡を坪に換算するには、0.3025をかけます。たとえば100㎡の面積を坪に換算する場合、以下の計算式で求められます。

● 100㎡ × 0.3025 = 30.25坪

建築面積が100㎡である場合、建坪は30.25坪になります。

建築面積算出時に必須の建坪計算ポイント5選!

建築面積を算出する際には、主に5つのポイントに注意しなければなりません。

- 一番広い階の面積が建築面積になる

- 吹き抜けは建築面積に含まれる

- 屋根付きの中庭やカーポートは建築面積に含まれる

- 奥行きが1m未満のバルコニーは建築面積に含めない

- 出窓は建築面積に含まれるものと含まれないものがある

それぞれ詳しく解説します。

一番広い階の面積が建築面積になる

建築面積は、建物を真上から見たときに、外壁と柱の中心線を結んだ水平投影面積です。一般的に、一番広い階の面積が建築面積になるケースが多いです。

1階の床面積が建築面積だと思いがちですが、仮に1階より2階の面積が広ければ2階の面積が建築面積になります。必ずしも1階の面積が建築面積になるとは限らないため、注意が必要です。

ただし、一番広い面積の階の外壁より出っ張っている部屋がある場合など、一番広い階の外周が必ずしも建築面積の外周とも限りません。正しい建築面積を求めるために、各階の平面図をしっかりと見比べてみましょう。建築面積は建築できる建物の大きさを決める重要な要素であるため、ハウスメーカーと認識の相違がないように確認することが大切です。

吹き抜けは建築面積に含まれる

吹き抜けとは、2階以上の建物において、屋根はあるけれど床がない空間です。建築面積には屋根がついている部分が含まれるため、吹き抜けも建築面積に含まれます。

一方、延床面積は各階の床面積の合計です。吹き抜け部分には床がないため、各階の床面積にも延床面積にも含まれません。

建ぺい率や容積率を計算する際に、吹き抜け部分を含めるかどうかで面積が変わり、建てられる建物の大きさも変わります。建築面積と延床面積をしっかりと分けて認識し、面積を間違えないようにしましょう。

屋根付きの中庭やカーポートは建築面積に含まれる

住宅において建築面積に含まれるかどうかは、屋根があるかどうかで決まります。つまり、中庭も屋根がついている場合は建築面積に含まれ、屋根がついていない場合は含まれません。

カーポートは、屋根がついていれば建築面積に含まれ、屋根がない場合は建築面積に含まれません。ただし、柱の間隔や屋根の高さにより建ぺい率や容積率が緩和される場合があります。

建築基準法では、以下の基準に合う場合は、端から1m以内の水平投影面積は、建築面積に含まれないと定められており、建ぺい率に算入されません。

- 壁のない部分が連続して4m以上ある

- 柱と柱の間が2m以上ある

- 高さが2.1m以上ある

- 1階建てである

また、以下の場合は容積率を計算する際の延床面積に算入しません。

● 延床面積の5分の1までの部分における面積

上記の建ぺい率や容積率の緩和は、自治体によって規定が異なる場合があるため、カーポートを設置する際は各自治体に確認する必要があるので注意しましょう。

奥行きが1m未満のバルコニーや庇は建築面積に含めない

バルコニーとは屋根のない室外のスペースであり、庇とは屋根から独立して窓やドアの上部についている出っ張りを指します。奥行きが1m未満の場合、バルコニーや庇は建築面積に含まれません。バルコニーがある箇所の外周は、バルコニーが設置されている壁面の中心線となります。

一方、奥行きが1m以上ある場合は、出っ張った先端から1m下がった部分は建築面積に含まれません。1m下がったところから外壁までの部分が含まれます。また、バルコニーに屋根がある場合は建築面積に含まれます。奥行き1m以内のバルコニーが含まれないのは、あくまで屋根がないバルコニーのみです。

そのため、バルコニーを作る場合は、屋根を付けず1m以内で作るケースが多いです。屋根を付けて1m以上あるバルコニーを作ったために建築面積が増えてしまうと、建ぺい率に影響する可能性があるためです。建物部分をできる限り広くするためには、バルコニーや庇が建築面積に含まれないように設計する必要があります。

出窓は建築面積に含まれるものと含まれないものがある

出窓は建築面積に含まれる場合と含まれない場合があるため、注意しなければなりません。建築面積に含まれない出窓は、以下の通りです。

- 出窓の下端の高さが床から30cm以上ある

- 出窓の出っ張りが壁面から50cm以内である

- 出窓の面積の2分の1以上が開口部である

- 天井より低い

一方建築面積に含まれる出窓は、以下の通りです。

- 出窓の下部分に収納がある

- 出窓と屋根が一体化している

- 天井より高い

出窓が建築面積に含まれるか含まれないかは判断が難しいケースがあります。建築面積に影響があるため、間違いのないようにハウスメーカーに相談しましょう。

建坪と延床面積の違いは?計算方法

建坪と延床面積は混同しやすいですが、違う意味ですので解説します。

- 建坪:建物を真上から見た水平投影面積である建築面積を坪数に換算したもの

- 延床面積:建物の各階における床面積の合計

延床面積は建築基準法で定義された言葉であり、建築確認や登記の際に記載される面積です。建坪は各階のうち一番広い階の面積であることが多いですが、延床面積は複数の階の面積を合計するため、一般的に建坪より延床面積のほうが大きくなります。

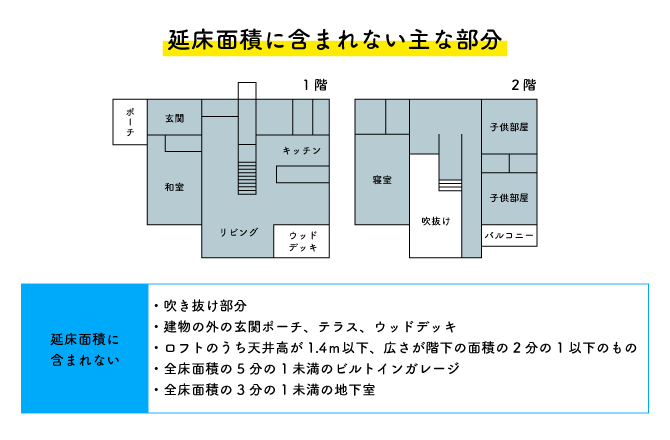

ただし、延床面積にも含まれる部分と含まれない部分があるため、注意しなければなりません。

延床面積に含まれない主な部分 は、以下の通りです。

- 吹き抜け部分

- 建物の外の玄関ポーチ、テラス、ウッドデッキ

- ロフトのうち、天井高が1.4m以下で広さが階下の面積が2分の1以下であるもの

- 全床面積の5分の1未満のビルトインガレージ

- 全床面積の3分の1未満の地下室

建坪は坪数で表記しますが、延床面積は一般的に㎡で表記します。物件の概要が記載されている販売図面などでは、延床面積の㎡に坪が併記されているケースが多いです。

また、延床面積とは別に、施工面積 という言葉があります。施工面積とは実際に施工した面積のことで、延床面積では含めなかった玄関ポーチやテラス、ウッドデッキ、ロフトなどを含めた面積です。通常、延床面積より施工面積のほうが大きくなります。

延床面積は建築基準法で定められた言葉ですが、施工面積は法的に定義された言葉ではありません。そのため、ハウスメーカーによって施工面積に含める部分が異なる場合があります。

延床面積と施工面積は坪単価の計算にも利用します。一般的に坪単価の計算には延床面積を利用しますが、施工面積で割るほうが坪単価を安く見せられるため、施工面積で計算しているケースが見られます。ハウスメーカーごとの坪単価を比較する際には、どちらの面積で割っているかに注意しましょう。

よくある質問

建坪の計算や用途についてのまとめを兼ねて、よくある質問と回答をまとめました。家を建てる際はしばしば使用することになるため、参考にしてください。

建坪と延べ床面積の違いは何?

建築面積は、建物を上から見た状態の最大面積を平方メートルであらわします。建坪は建築面積と同義ですが、坪数で表記したものです。

また、延べ床面積は建物の各階の床面積を合計し、平方メートルで表記するものです。坪と平方メートル=㎡の換算方法は以下の通りです。

1坪=1㎡÷3.30578 もしくは 1㎡×0.3025

不動産業界や建築業界では現在でも、土地や建物の広さ(大きさ)を表す際に㎡と併記して、坪の単位を使っています。坪の単位は「メートル法」が導入される以前に使用していた尺貫法の単位です。

2階建ての建坪を計算する方法は?

建築面積は、建築図面上で平方メートルで表記されているので、前項の式で0.3025をかけて計算します。

建物の投影面積、つまり建物のもっとも広い部分の面積を拾って建築面積となりますが、2階建ての場合は1階と2階で比較して広いほうの階の面積となるため、ほとんどのケースで1階の面積が建築面積となるでしょう。建坪の計算式は以下となります。

例)1階60平方メートル・2階50平方メートルの家屋のケース:

60×0.3025=18.15 建坪は18.15坪

住宅の平均的な建坪はどのくらい?

フラット35の利用者調査によると、2023年の注文住宅の延べ床面積の平均値は、119.5㎡(約36.1坪)となっています。このことから、建坪にして14.8~19.4坪ほどと考えられます。

注文住宅の延べ床面積はこの10年ほどは年々縮小傾向にあり、前年2022年の122.8㎡から3.3㎡=約1坪少なくなりました。

中古住宅や建売住宅、土地付き注文住宅など他の区分がほぼ横ばいで推移しているため、注文住宅への指向性が、広さよりも立地や仕様、設備、住宅性能などに向いているのではないかとも考えられます。

建坪は固定資産税にどう影響する?

平屋の場合には、建坪が広くなる傾向から固定資産税が高くなることがあります。

新築住宅で2026年3月31日までに建築されたものは、新築からの3年間(長期優良住宅は5年間)は、固定資産税が2分の1に減額される優遇措置が設けられています。

しかしこの措置には条件があり、床面積が50平方メートル(約15.2坪)以上、280平方メートル(約84.8坪)以下の範囲である必要があります。

平屋の場合は必要な居住空間をワンフロアで得る必要があり、建坪は大きくなりがちです。建坪=床面積の可能性が高い平屋は、84.8坪を超えてしまうことがあります。

2階建ての場合も、建坪が40坪を超えている場合は、上記と同様に固定資産税の優遇がなくなる可能性があり、要注意です。

まとめ

建物を真上から見て、外壁や柱の中心線を結んだ水平投影面積を建築面積といいます。また、建坪は建築面積を坪に換算したものです。

間取りにはバルコニーや吹き抜け、出窓など建築面積に含まれるものと含まれないものがあります。建築面積が変わると、建てられる建物の大きさに影響するため、含まれる面積をしっかり確認する必要があります。

建築には延床面積や坪単価、建ぺい率、容積率など、馴染みがなく混同しやすい言葉があるため、言葉の意味と違いを理解しなければなりません。建築用語を正しく使い分けられれば、ハウスメーカーとの打合せをスムーズに進められるでしょう。

執筆・情報提供

小川 聡子

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。