2024.07.26

高気密高断熱住宅とは何?メリットやデメリットを徹底解説

最終更新日:2025/05/02

近年では家づくりをする上での住宅性能の指標として、気密性・断熱性の高さが注目です。高気密住宅とは、どのようなものでしょうか。今回は気密性・断熱性の高い家の特徴について、暮らしにかかわるメリット・デメリット、建てる際の注意点などをご紹介します。

INDEX

高気密・高断熱の住宅とは?

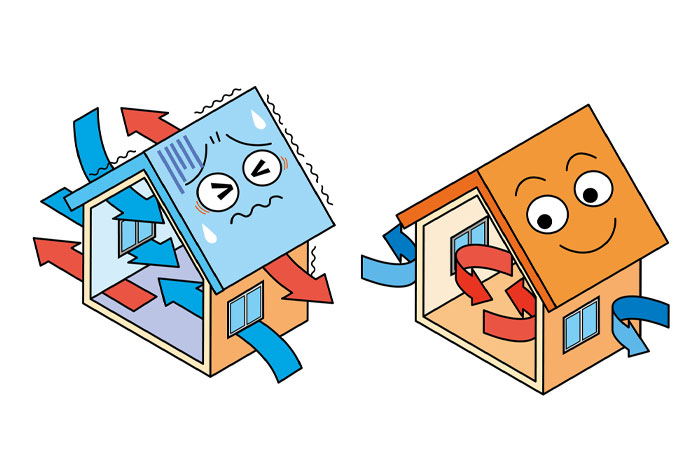

気密性とは、屋内と屋外の間の空気の出入りの少なさのことです。住宅の場合、気密性はすき間風が少ない状態を指し、隙間風が通わなければ、室温を維持しやすい環境が可能です。

気密性が高いと、室内の空気は外に漏れにくくなり、逆に外の空気が室内に入りにくくなるため、室温が一定に保ちやすくなるでしょう。

暖房や冷房で一度作った室内と外気との温度差は、気密性が高いことで逃がさずに保たれるため、気密は住宅のエコ性能や快適性に大切な役割を果たす要素です。

したがって、家づくりの上で、気密性はとても重要な要素です。

最近の家は、目に見えるような隙間を見つけることは不可能ですが、私達の気付かない間に、家のほんのわずかなすき間から、大量の空気が出入りしています。これを抑えることで、お得で暮らしよい家にすることが可能です。

気密性と並行して、家の外壁や窓ほか、あらゆる場所から屋内の温度を逃がさないための性能が、断熱性能です。気密性能と断熱性能は、家の性能を高める大切な要素となっています。

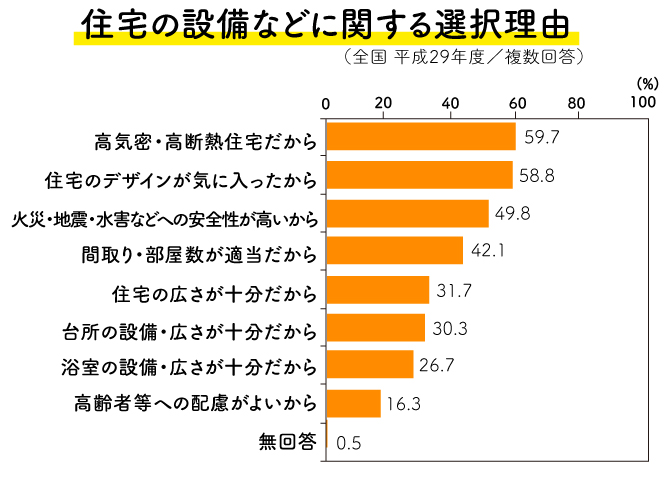

以下は戸建住宅の施主が設備の選択理由について回答したデータです。デザインや防災よりも、高気密・高断熱が優先されています。

高気密住宅の特徴とは

気密性の違いで、家の特徴には以下の違いが出ます。

高気密な住宅の特徴

| 高気密の住宅 | 低気密の住宅 | |

|---|---|---|

| 室内温度 | 冬暖かく、夏涼しい | 冬寒く、夏暑い |

| 光熱費 | 安価になる | 高額になる |

| 家屋の傷み | 傷みにくい | 傷みやすい |

高気密で室内の温度を一定に保てるため、光熱費は安価になります。また、家の傷みに違いが出る理由は、高気密の家が結露の発生を抑えられることによるものです。また、気密度が高いと換気の効率もよくなるため、湿度の籠もりも少なくすることができます。

高気密住宅の施工方法は、壁の内側や床下などに断熱材や防湿シート・気密テープなどを使用して気密度を上げます。住宅内の隙間をしっかりと埋め、外気が通さないようにするのがポイントです。気密性が高いことから、冷暖房などで温度をコントロールした空気を室内にとどめて、外気をシャットアウトします。

気密性の基準について

気密性を数値で表す場合、「C値」で表現します。C値とは隙間相当面積を指し、家にどの程度の隙間があるかを数値にしたものです。C値は以下の式で求めます。

C値=家全体の隙間の合計(c㎡) ÷ 建物の延床面積(㎡)

C値が低いほど家の隙間の量は少なく、気密性の高い家となります。

以前は地域ごとのC値の基準値が国で定められていました。C値が北海道で2.0以下、その他の地域で5.0以下とされ、この値よりも小さければ高気密の家でした。この規定は現在はなくなっています。

C値5.0とは500c㎡(はがき3.3枚相当)ですが、現在では技術が進んで、1.0を切るのが一般的な目標です。中には0.08の数値を達成している工務店もあります。

C値にすぐれた家にするには、建築の各工程ですき間ができやすい箇所に気密処理をし、細かい点検を行いながらすき間を埋める作業が必要です。C値を測定するための、気密検査専用の機械もあります。

C値の比較※隙間の大きさを床面積100㎡(約30坪)で比較した場合

| 家の種類 | C値 | すき間の大きさの例 |

|---|---|---|

| 一般的な家 | 10㎠/㎡ | A3用紙 |

| 省エネ基準の家(全国) | 5㎠/㎡ | B5用紙 |

| 省エネ基準の家(北海道・東北) | 2㎠/㎡ | はがき用紙 |

| 現在の平均的な目標値 | 1㎠/㎡ | はがき用紙半分強 |

気密性能を対策していない一般的な住宅の場合、C値は「10㎠/㎡」ほどで、家の壁には合計でA3用紙1枚分の穴が空いているのに相当します。

また、近年の気密性能を高める住宅の平均的なC値の目標は「1㎠/㎡」ほどで、家の壁にはがき用紙半分強に相当するすき間が空いてる理屈です。

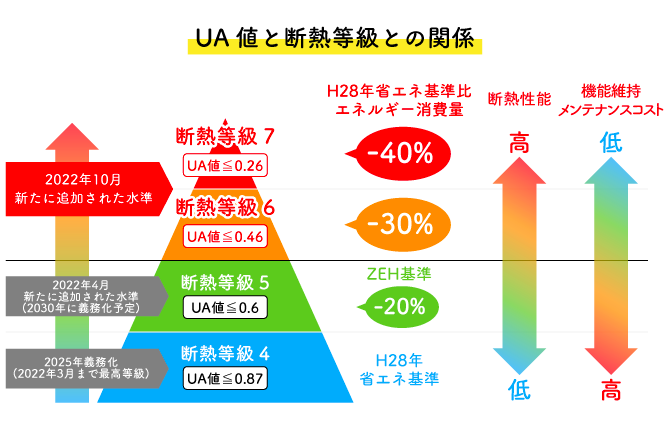

断熱性能の指標となるUA値(外皮1㎡あたりどのくらいの熱が逃げるか)は、以下の式で求めます。

UA値(w/㎡・k)=熱損失量の合計(w/k)÷外皮面積(㎡)

UA値と断熱等級との関係は、下図をご覧ください。

高断熱住宅の特徴とは

高断熱住宅は、外壁と床下、天井裏などへの断熱材の充填、窓などの開口部に対策を行い、断熱効果を高めて実現します。

以下は、人が快適と感じる理想の室内環境です。以下に近づけることで、住まいの快適性と経済性が実現できます。

| 気温 | 湿度 | 室内表面温度 | 身体周辺の気流速 | |

|---|---|---|---|---|

| 冬季 | 20~23℃ | 40~60% | 室温と同じ 空気温-2℃以上 |

なし |

| 夏季 | 26~28℃ | 60%以下 | 室温と同じ 空気温⁺2℃以下 |

0.0~0.5m/s |

※床暖房時の床温度は26~30℃ 天井冷房時の天井温度25℃ ※快適値には個人差もあり。

断熱材の充填は、切れ目や隙間があるとそこが熱の逃げ道となるため、家を包むようにしてしっかり入れる必要があります。断熱の施工方法や、使用する断熱材の種類はのちほどご紹介します。

窓の断熱性が低い場合、冬季に窓の面で冷やされた空気が対流で下降し、床付近に降りてくる「コールドドラフト」という現象が起こるため、対策が必要です。

したがって、単板のガラスに比べて複層ガラス、Low-E複層ガラス、真空ガラスなどの、断熱性能が高いガラスを使ったり、二重窓やトリプルガラスにしたりすることで窓から部屋が冷えるのを防ぐのです。

窓の性能に応じて以下のような等級番号・ラベル表示が定められています。

省エネ建材等級表示の区分(窓ラベル) ※左側ほど断熱性能が高い

| 表示区分 | 熱貫流率 2.33以下 |

熱貫流率 2.33を超え 3.49以下 |

熱貫流率 3.49を超え 4.65以下 |

熱貫流率 4.65を超える |

|---|---|---|---|---|

| 等級番号 (ラベルの表示) |

★★★★ | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ |

また、熱交換換気によって温度のロスを防ぎます。

高断熱・高気密の家には換気が不可欠ですが、外気をそのまま入れてしまうとせっかく暖めた(冷やした)室内の温度が下がって(上がって)しまい、排気の場合も同様です。

そのため、外気を室温に近づけて入れる熱交換換気によって快適性を維持し、冷暖房の負荷も低減します。

高気密・高断熱住宅の5つのメリット

高気密・高断熱の家のメリットを、暮らしの中で体感できるのは、以下の事がらでしょう。

- ● 季節を問わず快適

- ● 冷暖房費が安くなる

- ● 遮音性が高くなる

- ● 結露・カビが発生しづらい

- ● 外気の汚染物質の侵入を防ぐ

以下項目ごとにご説明します。

季節を問わず快適

高気密・高断熱の家は、外気の影響を受けにくく、年間を通して室内の温度差を少なくできます。季節を問わず家の中が快適なのは、大きなメリットでしょう。

また、家の中の温度ムラをなくすことも可能です。断熱性が高くても、気密性の低い家では1階と2階の温度差が大きかったり、廊下やトイレ、脱衣場だけは寒かったりなど、温度のムラが発生します。

屋内の温度ムラが激しい場合、寒暖差疲労から体調不良を起こしやすくなり、風邪を引きやすくなったり、夜に寝付きが悪いなどの症状が出ることがあります。温度差疲労 は自律神経失調から、心の不調へもつながる恐れもあるでしょう。

気密性と断熱性を高くして家の中の温度ムラをなくせば、急激な温度差で心臓や血管の疾患が起こる「ヒートショック」も防ぐことができます。

冷暖房費が安くなる

高気密・高断熱の状態は、外気を遮断してくれることから、室温を逃がしにくくすることが可能です。冷暖房機器の稼働も緩やかで済むので、冷暖房費を抑えることができるようになります。

逆に気密や断熱の低い家では、隙間風の外気が絶えず室温に影響し、外気と室温を近づけてしまう状態です。つまり、高気密の家はそれだけで断熱性も上がることになります。

近年は電気代や原油価格が高騰しているため、冷暖房費用の節約は、家計にとっては有難いでしょう。

ただし、24時間暖房・換気前提で設計されている高気密住宅の場合は、光熱費節約目的で中途半端に暖房や換気を停めると、かえって光熱費が高くなったり、家が傷むので要注意です。

遮音性が高くなる

音は空気の振動で伝わるため、気密性が高いと遮音性も高くなります。

住宅の防音では、外の音の遮断と、家の中の音が外に漏れることの両方が対象です。気密性が良いと、道路の車の音や雨の音がほとんど聞こえないと感じるレベルにすることもでき、同じく室内の音も外に漏れにくくなります。

高気密の遮音性は、子どもやペットがいるご家庭と、家の中で静かに過ごしたい方の両方にメリットになるでしょう。

結露・カビが発生しづらい

高気密の住宅は、温度だけでなく湿度も一定にコントロールしやすくなります。そのため、カビや結露が発生しにくくできるでしょう。

結露は空気が冷やされることで、水蒸気が凝縮されて水滴が生じる現象です。窓のそばの暖かい空気が冷やされて絶えず水滴を生じ、カビを発生させてしまいます。

外気温の影響が少なければ結露と、結露から発生するカビを抑えることが可能です。同時に、結露やカビが影響して起きる建物の傷みも抑えられるでしょう。

外気の汚染物質を防ぐ

花粉症やアレルギーの方にとって、花粉やPM2.5のシーズンは、洗濯物も外に干したくないものです。外気の汚染物質は粒子がとても小さいため、ドアや窓だけではなく隙間風を通じても屋内に侵入してきます。換気口などはフィルターがありますが、隙間風は粒子を防ぐことができません。

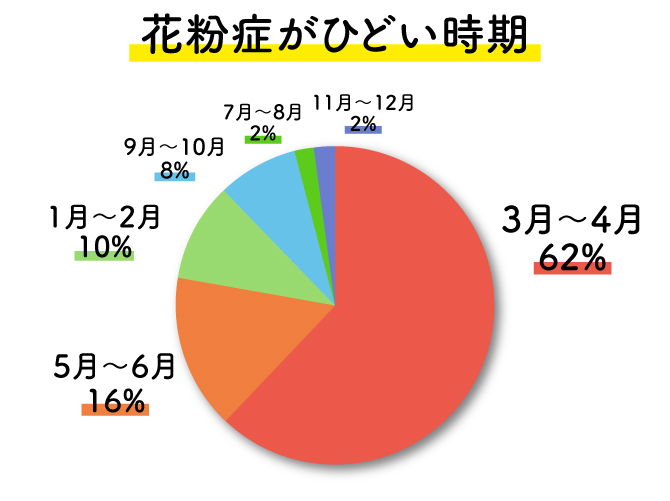

下図は、花粉症の症状の最もひどい時期についてのアンケートです。空気が乾燥して細かい粒子が飛散しやすい春先が、もっとも症状が出やすい結果となっています。

隙間風の遮断は、アレルギー対策と症状の緩和に効果があるといわれています。カビが少なくなれば、多湿な時期のカビアレルギーも出にくくなるでしょう。

高気密・高断熱住宅の5つのデメリット

つづいて、高気密・高断熱の家で感じやすい以下のようなデメリットと、その対策方法をお伝えします。

- ● 空気が乾燥しやすい

- ● ハウスダスト対策が必要

- ● 内部結露が発生するリスク

- ● 石油ストーブ使用に向かない

- ● 住宅の建築費が高くなる可能性

空気が乾燥しやすい

高気密・高断熱の状態は、室内の空気が乾燥しやすいため、乾燥肌やドライアイの方には、加湿器などの対策が必要になることがあります。

冬季の暖房では、燃焼する時に水蒸気の出る石油ファンヒーターのほうが、エアコンよりも加湿が可能です。しかし石油ストーブは高気密の住宅では一酸化炭素中毒のリスクが高まり、窓開け換気などが必要になる点でおすすめできません。

室内干しの洗濯物は良く乾くため、室内の加湿を兼ねて、対策にするのも良いでしょう。

ハウスダスト対策が必要

気密性が高い室内では、自然換気が抑制されるため、ハウスダストが溜まりやすくなります。こまめな清掃をしやすい環境を整えるほか、換気にも留意しましょう。

内部結露が発生するリスク

内部結露とは、室内の結露とは違い、屋根裏や壁の中で起きる結露のことです。施工のトラブルで断熱材のわずかなすき間から空気の通う隙間ができた場合、外気との温度差で結露してしまいます。

対策は、工事の際によく確認し、壁の中などの空間はしっかり断熱材で埋めてもらうようにしましょう。

石油ストーブ使用に向かない

気密性の高い住宅では、すきま風による自然換気がないため、石油ストーブ・石油ファンヒーターを使用した際に、一酸化炭素中毒のリスクが高まる可能性に注意が必要です。

また、燃料の灯油は燃焼の際に水蒸気を発生させ、その量は1リットルの燃焼で同量にもなります。したがって結露が生じやすくなるのです。

最低でも1時間に1回ほど、窓開けによる換気を行うか、熱交換換気を導入しましょう。

建築費が高くなる可能性

断熱性や気密性を高めるためには、専用の資材や工法が必要となるため、一般的な住宅に比べて工事費用は高価となる可能性があります。高くなる費用は、建築会社で違いがあるため、事前に確認しておきましょう。

しかし、高気密にすることで冷暖房費用が抑えられ、長い目で見れば節約することも可能です。

また、高気密・高断熱の住宅は、地域型住宅グリーン化事業やネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業などの助成金を申請することもできます。一般的にZEHへの申請の場合、高気密の性能は、C値で1.0前後が必要です。

これらの制度は、年度による実施の有無や、内容の変更の可能性がありますので、申請の際は最新の情報を確認しましょう。

住宅を高断熱にする方法とは?

この項では、実際にどのような建材・工法を使って高断熱を実現するかをご紹介します。

断熱の施工には充填断熱と外断熱の2種類があります。2つの工法のどちらにするかは施工性やコスト、断熱材はどれを選ぶかによって考えることが大切です。

たとえば壁には充填断熱を施工し、基礎や屋根は外張断熱を採用するなど、部分的に使い分けるケースもあります。

充填断熱とは

充填断熱は、壁の中・柱などの構造材の間に断熱材を入れる工法です。ボード状やシート状の断熱材、あるいは、粒状の断熱材を入れます。特に木造住宅で広く採用されています。

壁の内側の空間を利用するため、厚みのある断熱材を入れることができ、比較的低コストで施工できます。また、経年劣化に強く断熱性能が安定しているという特徴も。

反面筋交いや電気配線の部分ではやや複雑な施工となり、手間がかかるほか、気密性確保のための防湿気密層の施工では、性能を達成するために注意を要します。

外断熱とは

外張り断熱工法(外断熱工法)は、断熱材を柱などの構造材の外側から張り付けていき、住宅の外側全体を覆って断熱する工法です。

主に発泡プラスチック系の断熱材が用いられ、壁の中と違い平坦な面に隙間なく断熱材を張り付けることができます。また、壁内の空間や床下などを有効活用できるなどのメリットもあるでしょう。

一方、同じ性能を出すために、充填断熱よりもコストがかかります。また、外壁とサイディングなどの外装材の間に断熱材を入れることになるため、外装材の重量に耐える仕様とするために断熱材をあまり厚くできません。

外的な環境による外装材のゆるみや地震などによって変形しやすく、修繕を要するなどのデメリットもあります。

高断熱住宅で使用される繊維系断熱材の種類

この項では、普段あまり知る機会のない、高断熱住宅で使用される繊維系断熱材の種類についてご紹介します。

グラスウール(鉱物系)

グラスウールは、高温で溶解したガラスを繊維状にしたものです。耐火性に優れ、価格も比較的安価なため、断熱材として広く普及しています。

主に天井や床、壁などに用いられますが、断熱にも優れるほか、吸音性が高く防音剤としても使用されている素材です。また、鉱物系の無機物なのでシロアリの被害を受けにくいといった特徴もあります。

一方で、断熱材の脱落が起きないように施工する際は注意が必要なほか、グラスウールが吸湿しないような措置が必要です。

ロックウール(鉱物系)

ロックウールは天然岩石を高温で溶かし、繊維状にした断熱材です。鉄炉スラグや玄武岩などを加工して作る石綿の一種といえます。

熱に強く燃えにくい性質を持ち、吸音性が高く、シロアリの被害を受けにくいなどの点は、グラスウールと同様です。

デメリットもグラスウールとよく似ており、はがれやすく吸湿しやすいため、施工に注意が必要です。軽量化が今後の課題とされています。

セルロースファイバー(天然素材)

セルロースファイバーは、気泡状の状態で吹き付けて施工することで、隙間なく断熱しやすい素材です。古紙を再利用した繊維から作るため、環境に優しい生産が可能です。

調湿性に優れていて結露を防ぐ効果があるほか、防火性能や防虫予防にも効果があります。

デメリットとしては、優れた素材である分価格が高く、グラスウールの2倍ほどになるケースも。また、施工方法からリフォームの断熱施工には向かない点や、フェルトなどの製品の施工に比べて手間がかかり、施工できる専門業者も限られることなども挙げられます。

羊毛(天然素材)

断熱材として使用する羊毛は、古着からのリサイクル品が素材として利用されます。

湿度を一定に保て、結露対策では非常に優れた断熱材です。羊毛特有の高い断熱性や耐久性も発揮するほか、身体に影響の少ない半永久的な防虫処理が施されています。

ただし価格が高いこと、断熱材として比較的新しい素材なので、施工できる業者を探す手間が生じる可能性もあります。

コルク(天然素材)

コルクを断熱材に使用する際は、ワインの栓などに使われるコルク樫の端材を利用し、炭化させて再利用します。

素材の中に空気をたくさん含み、断熱性能や調湿性、吸音性も含めて優れています。さらに原料のコルク樫がもともと持っている防虫効果により、ダニなどの害虫を寄せ付けない機能もメリットです。

端材を利用した素材で環境に優しいですが、やはりリサイクルの過程も必要な関係で価格は高めとなります。

高断熱住宅で使用される発泡プラスチック系断熱材の種類

この項でご紹介する発泡プラスチック系断熱材は、プラスチックを発泡させて細かい気泡の中に空気を閉じ込めた断熱材です。高性能品の中では、空気ではなく断熱性の高いガスを閉じ込めた商品もあります。

ポリスチレンフォーム(石油系)

ポリスチレンフォームには、主に発泡ポリスチレンとビーズ法ポリスチレンフォームの2種類があります。

発泡ポリスチレンは、ポリスチレンを連続発泡させる製法で作られた、ボード状の断熱材です。

厚みがなくても高い断熱性を発揮し、水や湿気にも強いという特徴を持ちます。また、軽量なことから加工・施工が容易です。

シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでいないため安全性にも優れているといえるでしょう。

デメリットとしては、熱に弱く防火性が高くないことと、断熱性能はやや低めで、経年変化で性能低下の可能性もあります。

ビーズ法ポリスチレンフォームは、粒状のポリスチレンを発泡させた状態で金型成形する製造方法の断熱材です。

水に強く耐久性があり、軽くて柔らかい素材のため、施工しやすい素材といえるでしょう。また、吸湿しないので結露の防止にも役立ちます。プラスチック系断熱材の中では、コストも比較的安く、幅広く利用できます。

反面デメリットは、断熱性能は無機繊維系断熱材と同様でも、コストが高めとなる点、熱に弱いため防火性に問題が残る点などです。

ウレタンフォーム(石油系)

ウレタンフォームは、フロンガスなどの発泡剤を加えて作った充填式の断熱材で、高い断熱性能と省エネ効果を持ちます。素材中の気泡に含まれるガスが熱伝導を抑え、断熱性能を発揮し、透湿性や耐久性にも優れた断熱材です。

デメリットとしては価格が高めな点と、火災の際に有毒ガスが発生するリスクがある点です。

フェノールフォーム(石油系)

フェノールフォームはフェノール樹脂に発泡剤や硬化剤などを加えて形成した、ボード状の断熱材です。

耐火性や耐熱性に優れるうえ、炎に当たっても有毒ガスがほとんど出ないため、不燃・準不燃材料の認定を受けており、建築基準法上必要な箇所の建材として使用できます。

強みとしてもっとも大きい点は、熱伝導率0.019~0.036W/(m・K)という熱伝導率の低さで、ほかの断熱材と比較しても圧倒的に低く、断熱性能が高い素材といえます。

デメリットは価格がかなり高いことと、水分や害虫への耐性が弱い点です。

高発泡ポリエチレン(石油系)

高発泡ポリエチレンフォームは、ポリエチレン樹脂に発泡剤を加えて発泡させる素材です。柔軟性や断熱性・防水性が優秀で、燃焼時の有害性も少なく、環境にも優しい断熱材といえます。

ただし、可燃性自体は高く、施工中の火気取り扱いには注意が必要です。

高気密・高断熱住宅を建てる際の注意点

技術的にとても進んだ高気密・高断熱の住宅ですが、以下の点は注意しながら建てたり、暮らしたりしたいものです。

会社・業者選びを重視する

高気密の性能は施工会社の技術力や、経験度によっても左右されます。前述のように壁内に少しでも隙間をつくれば、内部結露が発生しやすくなる場合があり、建物の傷みが起きるでしょう。信頼できる会社を選ぶためには、以下の3点を考慮しましょう。

- ● 施工実績の豊富さ(特に寒冷地)

- ● ZEH(ゼッチ)の施工に対応している

- ● 気密測定が実施できる

ZEHは高気密や高断熱に優れ、高効率な設備の導入、再生可能エネルギーの利用などで年間のエネルギー消費量をゼロにすることを目指した住宅です。総合的な住宅性能の実現にたけた施工会社を選べば、技術力の証明になります。

気密測定は前述のとおり、C値の測定気を使った気密度測定のことです。施主様同行で測定結果のチェックを行います。

換気システムの設置が必要になる

高気密高断熱の住宅はその性質上、外気や湿度を遮断できるかわりに、室内の空気がこもりやすくなります。施工時に使用する化学物質やハウスダストなども室内に留まりやすくなり、シックハウス症候群やアレルギーの発症リスクが高くなることも考えられるでしょう。

エコ性能や快適性を得ながら、健康面に配慮して暮らすために、正しい換気や窓開けなどの配慮が必要です。

このため高気密住宅は、2003年以降の施工から、24時間換気システムの設置が義務付けられています。

高気密住宅に関するQ&A

この項では高気密住宅について、よくある質問を回答とともにご紹介します。

高気密住宅の相場はどれくらいですか?

各ハウスメーカーで高気密とうたっている商品は基準も性能もまちまちで、かつ家そのもののグレードなども影響するため、相場自体は坪単価で43〜75万円ほどと、大きく幅が出てしまいます。さらに大手ハウスメーカーの場合は坪100万円を超える可能性もあるでしょう。

のちにコスパなどで後悔することのないよう、性能比較や評判を調べるだけでなく、住宅展示場で実際の建物に接してみることもおすすめします。

高気密住宅は寒いですか?

高気密・高断熱の家なのに寒いと感じるようなケースは、陽当たりが良い日の朝などに考えられます。部屋の温度が外気温以下になることもあり得るためです。

一度エアコンなどで室内の温度を整えると、その状態を保つことができるので、寒いと感じづらくなるでしょう。

高気密住宅では結露が発生しやすいですか?

高気密住宅は、部屋に滞留した湿気も高気密で逃がさないため、結露が生じやすくなることがあります。

以前の住宅は適度なすきま風で結露が起きにくかったのですが、最新の高気密住宅は、機密性能で快適性や経済性を得たかわりに、お部屋の湿度管理が必要となりました。

結露やそれに伴うカビの発生を抑える対策は、換気が最も有効です。定期的に窓開けを行うか、お部屋の温度を一定に保てる熱交換換気システムの導入を検討しましょう。

高気密住宅のデメリットは何ですか?

高気密住宅の主なデメリットは、前述した結露のリスクのほか、空気が滞留することによるハウスダストの増加、建設費用が高くなるなどです。

結露は、断熱材の隙間から内部結露が発生する可能性もあり、家の内部の傷みに注意が必要です。建築コストの上昇は、断熱材や高性能な建材を使用することから生じます。

まとめ

気密性の高い家の特徴について、暮らしにかかわるメリット・デメリット、建てる際の注意点などをご紹介しました。

これまで暮らしてきた普通の気密度の家との違いや、暮らしてみた感じなど興味は尽きません。しかしメリットを考えると、将来的にはどのタイプの家も、気密度を上げた施工に近づいていくことが予想されます。

室内の温度や湿度の管理は健康に直結するので、気密や自動換気に頼り過ぎない暮らしを心がけましょう。

提供

総合住宅展示場ハウジングステージ編集部

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。