2025.03.27

三階建て住宅のメリットとデメリット、間取りの選び方を紹介

三階建て住宅は、1987年の建築基準法改正で木造三階建ての耐火要件が緩和された関係で、シェアを伸ばしてきました。予算内の狭小地でも間取りの広さが確保でき、都心の好立地に家が作れる点は、大きなメリットではないでしょうか?

しかし、三階建てとする場合は法令制限のクリアや、間取り構成の工夫などが必要です。本記事では、三階建て住宅のメリットとデメリット、間取りの選び方をご紹介します。

INDEX

三階建て住宅のメリットとデメリット

三階建て住宅は、同じ広さの二階建てにくらべ、ワンフロアの投影面積が少なくて済む点がメリットにつながります。土地代の高い都市部でも、予算内の土地の広さで、家族の暮らしのニーズを満たす広さの家が建てられる点は、冒頭に述べた通りです。

反面、工期の長さほか、構造上のさまざまな理由で、二階建てよりも建築コストがかさむ点がよくあるデメリットといえるでしょう。

メリット・デメリットについて、次項以降でさらに踏み込んでご説明します。

三階建て住宅のメリット

この項ではあらためて三階建てのメリットをご説明します。最近都市部では珍しくなくなった三階建てには、隠れた利点が多数あるのです。

狭い土地の有効活用が可能

もともと都市部では細かい区割りの敷地に建っている家が多くあり、それらが老朽化で家を取り壊し、土地として販売されている例が多くあります。また、これらの狭小地の開発を得意とするハウスメーカーも仕入れに力を入れており、そこに好都合なのが三階建てのプランなのです。

また、三階建ては狭い土地を有効に使うだけでなく、細長い、三角形、形がいびつなどの不整形地でも有効な面積をうまく利用して建てやすくなります。不整形地は家屋を建築する際に、有効利用が難しい部分の固定資産評価が割り引かれる ため(不整形地補正率)、お得なケースもあるでしょう。

面積を確保できるという点では、ビルトインガレージを設ければ、都市部の高価な月極駐車場料金を払うことなく車が持てます。

間取りの選択肢が多い

三階建ては同じ建ぺい率のなかで部屋数・使いみちも増やすことが可能です。前述のビルトインガレージのほかにも趣味の部屋、園芸など野外作業の道具置き場、アウトドア用品の収納、店舗兼住宅、リモートワークスペースなどが考えられます。

用途を広げることができれば、住まいへの愛着も一層湧きやすくなるでしょう。

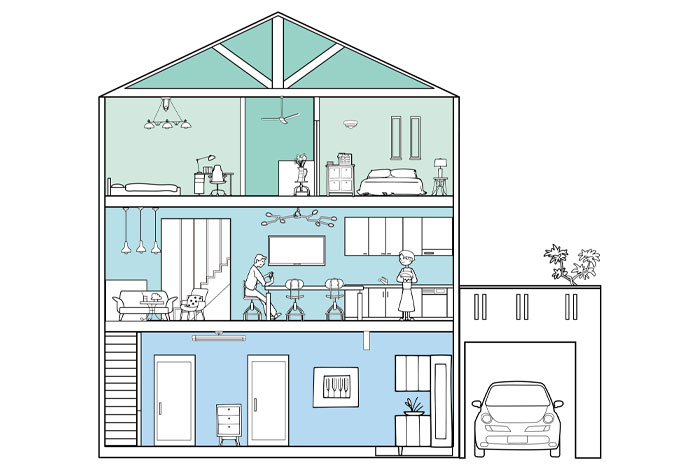

フロアごとの使い分け、棲み分けが可能

フロア分けが多い三階建ては、フロア間のプライバシーも守りやすく、一人でくつろいだり、来客に気遣うことなく過ごせたりしやすくなります。この点でも三階建て住宅は用途を多彩にしやすいでしょう。

家族をつなぐリビングを2階に大きめに取り、プライベートな個室は比較的静粛な環境というメリハリが実現できます。

二世帯住宅に向いている

フロアの使い分けがしやすい点は、二世帯住宅にとても適しています。簡単に見守ったり声をかけ合えたりする一方で、親世帯と子世帯のプライバシーは適度に守れるので、二世帯同居の環境としては理想でしょう。

1階に親世帯、2階に子世帯というのが定番のフロア分けとなりますが、都心の狭い土地の場合、フロアごとに独立した水回りを設ける完全分離の間取りは、困難な場合も多いかもしれません。

税の優遇があることも

2026 年3月までの措置として、新築住宅は固定資産税が2分の1に減額される制度があります。

東京都の場合 、一戸建て住宅は50~120m2までの居住部分に対する固定資産税額が、新築から3年度分の間は2分の1という規定です。しかし三階建て以上の耐火・準耐火建築物については、新築から5年度分が2分の1に減額にできる可能性があります。

これは3階建て以上の耐火・準耐火建築物として、マンションと同じ基準=5年度分を適用するからですが、自治体によって解釈が異なる場合があるため、事前に確認してみましょう。

その他のメリット

上記以外のメリットをまとめると、以下のような点もあります。

建物高が高く取れる場合、三階建ては眺望や採光が良く、プライバシーも守られたスペースを確保することが可能です。ルーフバルコニーで花火や、家族でバーベキューをする楽しみが生まれます。

三階建ての住宅は水害に強い面もあるでしょう。建物の重量が大きく、河川決壊などで水が押し寄せても流されにくい というのが利点です。

また、1階をビルトインガレージなどにしている場合、台風などの際にあらかじめ車のみを避難させておけば、床上浸水に伴う家財の被害は、最小限で済むことになります。

このほか、三階建ての住居は2025年4月 から二階建て家屋にも 求められる構造計算書の提出義務が以前から必須です。建物構造に対する法令遵守のノウハウができていて安心であるというメリットもあります。

三階建て住宅のデメリット

続いて、三階建て住宅のデメリットを見てみましょう。家族のニーズに合わせながら工夫をすることで、克服できるデメリットもあります。

工期が長い

二階建ての場合で4.5~5か月の工事期間に対して、三階建ての場合は6か月以上の工期をみておく必要があります。(30~35坪での住宅の比較)

工期が長くなるのにはさまざまな要因があり、狭い土地での資材の搬入・搬出、足場の組み立て・解体に時間を要する点や、足場は全高が高く規模が大きいことでも、工期を要します。

床の数・壁の量が多いことや、建物の重さを支えるための1階の間仕切り壁も多く、工程が多く必要です。

立地によってはそもそも難しい

「土地は買ったけれど、お目当てだった三階建てが建てられないことが分かった…」ということが起こり得ます。

詳しくは後述しますが、三階建ては建築基準法によるさまざまな制限をクリアする必要があり、なかでも難関となるのが「高さ制限」です。

また、「斜線制限」のために3階フロアを斜めにカットすると、スペース上ニーズに合わないことも考えられます。

建ぺい・容積率は、都市部の住宅密集地の場合、かなり条件が緩い場合も多いです。三階建てを意識する場合は、事前に希望のプランを実現できるかどうか、必ず土地選びの段階で、建築士やハウスメーカーの担当者に相談しましょう。

移動は大変

屋内での階段移動が増えることでの懸念は家事動線の複雑化と、老後の転倒リスクです。ひざの痛みやほかのけがで、階段の上がり降りがつらいという状況も考えられます。この点が、「三階建てはやめたほうがいい」といわれる最たる理由かもしれません。

3階部分は子ども部屋とし、子どもの独立後は物置などにするケースも多いようですが、3階がもっとも採光が有利なため、勿体ないと感じるかもしれません。

階段移動の対策については工夫の方法を後述します。

その他のデメリット

上記以外のデメリットをまとめると、以下のような点も気になるかもしれません。

建物が地面に接している部分の面積が小さめで、背の高い三階建て住宅は、地震の際に揺れが大きく感じられるでしょう。揺れが大きいから地震に弱いということではありませんが、苦手な人にはストレスになります。

また、日照の差から建物内の温度差が1階と3階で大きいケースと、冷暖房効率が悪いケースにも要注意でしょう。

都市部の狭小地の場合、一軒家でも隣家との距離が近いことが多いために、1階の日当たりが足りずに寒くなってしまいます。ヒートショックを予防するためにも、各フロアの空調には配慮が必要です。高性能の断熱材やトリプル(3重)ガラスの採用、全館空調システムなども良いでしょう。

三階建ては階段スペースが各フロアにあり、エアコンで温めたり冷やしたりした空気が階段スペースから抜けてしまい、冷暖房効率が悪くなるのも問題です。階段の出入り口部分を引き戸で区切るなども一つの手段でしょう。

建築費がかさむことが多い

前述・工期が長い点のご説明は、そのまま建築費のコストアップにつながります。これは工期に比例して人件費がかかるためです。

また、三階建ては建物を支えるうえで通常よりも頑丈な基礎が必要であったり、使用する建材も多めとなったりなども、建築費が上がる要因となります。

建築費は構造や工法によって変動が大きいので、建築会社と相談しながらコストを抑える方法を相談しましょう。

地盤改良が必要なケースも

重い建物を狭い面積で支える点では、基礎を支える地盤も丈夫である必要があります。地盤調査で5~30万円が必要になるほか、地盤改良が必要と判断された場合、必要な工法にもよりますが、戸建て住宅で以下の費用が標準的な相場です。

- ● 表層改良工法:約50万円

- ● 柱状改良工法:約100万円

- ● 鋼管杭工法 :約100〜200万円

地盤改良は想定外の出費になりがちなので、早めの地盤確認をおすすめします。

維持費用も高くなることが多い

二階建てよりも外壁や床の面積が大きくなりがちな三階建ては、修繕箇所が増えるほか、工期の項で触れた足場の設営・撤去にも予算がかかります。将来のメンテナンスの際に費用が多めにかかる点にも、意識が必要です。

また、屋根部分をルーフバルコニーや屋上として設定する場合、メンテナンスの際に防水の再施工も必要になります。

メンテナンスの費用を抑える方法として、最初は予算がかかっても、屋根材や外壁材に耐久性が高いものを選び、以降メンテナンスの際は長持ちする塗料を使用することで、修繕の周期を長くすることが可能でしょう。

また、部分的な傷みが出た時点で、早めに応急処置をしたり、周期通りの補修を正しく行ったりすることでも、余計な費用を抑えられます。(傷みが広がったり、傷みを放置したりすると修繕コストは高くなるため)

三階建て住宅の間取り選びのポイント

この項では、三階建て住宅の間取りについてご説明します。もっとも注意すべき点は生活動線と、収納の設け方の2点です。

効率的な動線計画

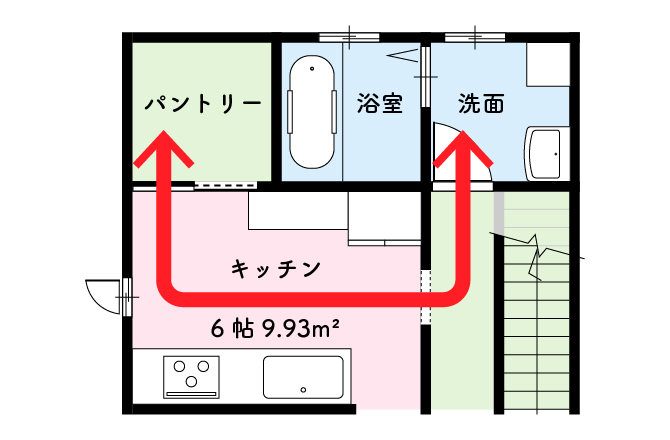

屋内で縦の移動が多くなる三階建ては、家事や生活動線が悪くなりやすいです。とくに家事動線については、同じ目的の作業がひとつのフロアで済ませられるようにすることが理想でしょう。

家の耐震性目的で1階の耐力壁構成を良くするために、水回りなどの細かいスペースで壁をたくさん設ける場合、洗濯物の外干しや洗った上着などの収納場所も、可能であれば1階に設けたいところでしょう。

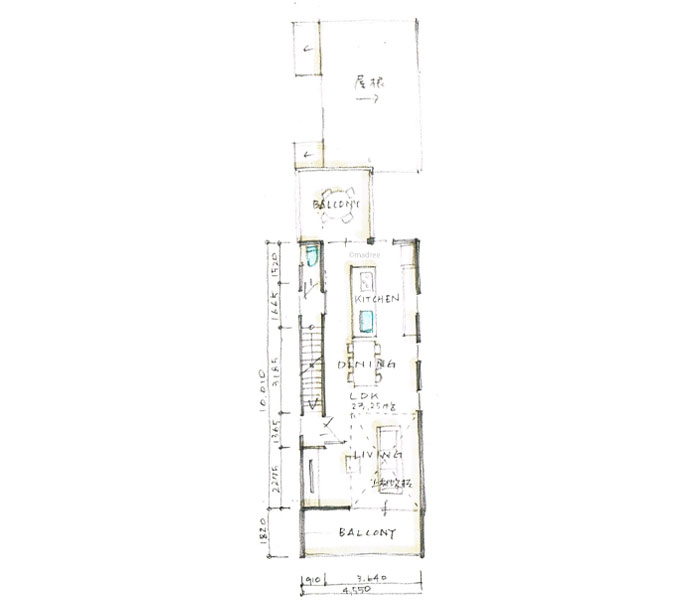

下図は、食事家事と洗濯家事を極力まとめた例です。これで室外干しと衣類の一部収納を洗面付近に設けられれば、家事負担はかなり軽減されます。

収納スペースの確保

三階建て住宅はワンフロア当たりの面積がコンパクトで、フロアごとに細かく仕切らない使い方が比較的多いです。そこで注意が必要なのは、ものを目立たずにすっきりさせる工夫でしょう。

ワンフロアごとの面積に限りがあれば、収納スペースの確保も大切ですが、同じ用途のものが各フロアに分散して収納されるのは、極力避けたいものです。つまり、各フロアの機能をよく検討することでも、効率の良い収納計画につながります。

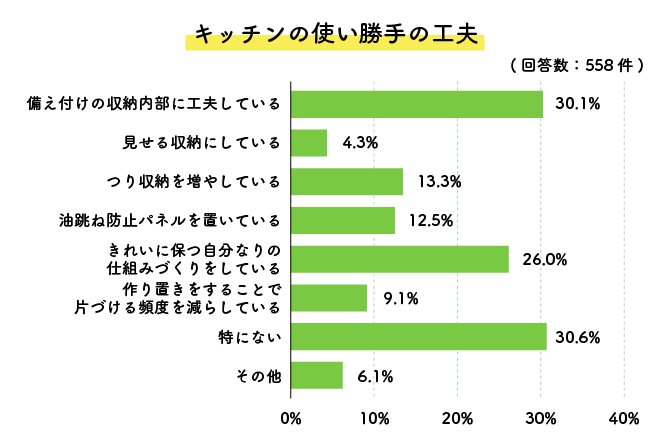

とくにリビングダイニングと続きになったキッチンは、調理器具や食器、食材など多くのアイテムが存在し、生活感や収納面積がストレスになりやすいです。

以下はキッチンの使い勝手の工夫に関するアンケート結果ですが、視覚的に邪魔にならず、かつ容量を確保する点が考えられています。

また、使用頻度が少ないもの、季節限定のものなどは、小屋裏収納や小上がりの下部なども活用しましょう。

三階建て住宅を選ぶ際の注意点

三階建ては上記のような生活上の工夫以外にも、プラン検討時に予備知識として知っておくべき注意点があります。

法的制限の理解

三階建ての住宅は生活の安全を守るために、平屋や二階建てにはない法令上の制約があります。

- ● 狭小地の場合は容積率の範囲で間取りを収める難易度が高くなる

- ● 高さ制限・斜線制限・日影規制などによる建物の高さ・軒の高さ制限に注意

- ● 防火避難規定に適合する設計が必要となる

- ● 準防火地域では耐火建築物または準耐火建築物とする必要がある

- ● 排煙計算に適合させるために、窓の大きさや配置に制約ができる

- ● 3階以上の階には、消防隊が進入するための非常用進入口の設置が必要

- ● 3階から1階まで直接つながる「直通階段」の設置が義務付けられている

このような制約に適応する方法を考えるのは設計士の仕事ですが、施主も上記のような規定によって、希望の間取りや内観、外観に対して制約ができる可能性があることを知っておきましょう。

なお、2025年の建築基準法改正で、三階建てなどのなかで背の高い建物の構造計算基準が緩和されて、簡単な計算(ルート1)で済むようになりました。また、2級建築士による設計も認められたため、木造三階建て住宅の建築がよりしやすくなり、設計の自由度も高まることとなります。

階段は老後のことも考えた設計を

三階建てはその間取りの都合上、階段の昇降を避けて通れないことが多いでしょう。老後にも階段を使い続ける前提で、階段の設計を考えることをおすすめします。

傾斜は緩めに、幅も1メートル以上と広めに取るのが理想です。蹴上(段の高さ)は18センチ、段の奥行きは25センチ以上あると安全で、さらに各段に滑り止めを付ければ安心でしょう。(手すりは建築基準法上、必ず設置が必要)

このほか、1階から3階までフルに移動し続けなくとも暮らせる間取り構成の工夫をします。

バリアフリー対応としてはさらに、将来的に1階のスペースに寝室を移設したり、ホームエレベーターを追加設置できたりする間取りにしておけば安心です。

三階建て住宅の間取り例

この項では、三階建てを有効活用した間取り設計の例をご紹介します。それぞれのご家族で、住まいに求める点が異なっているのが浮き彫りとなっているようです。

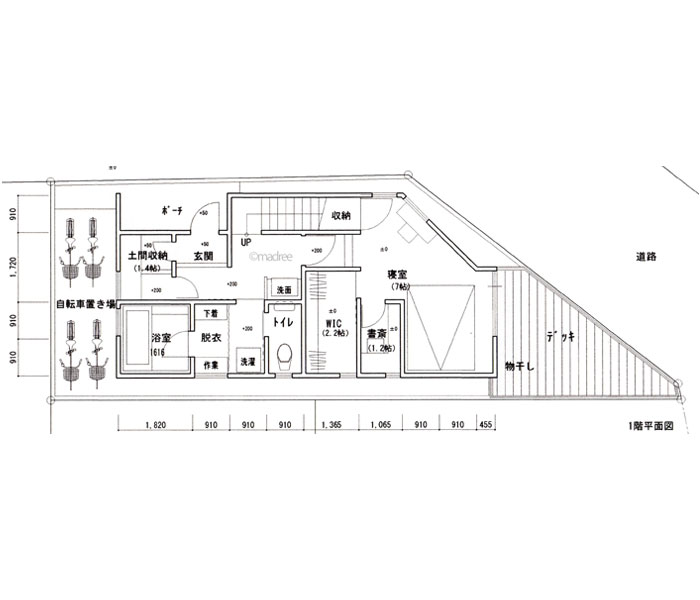

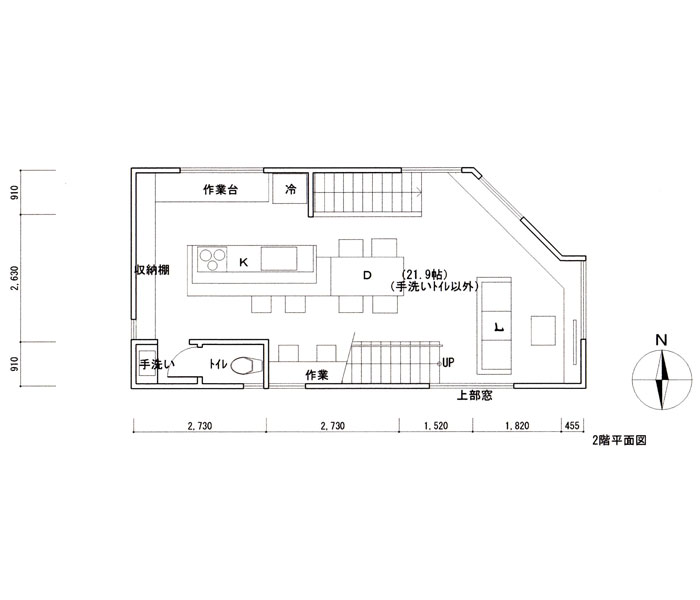

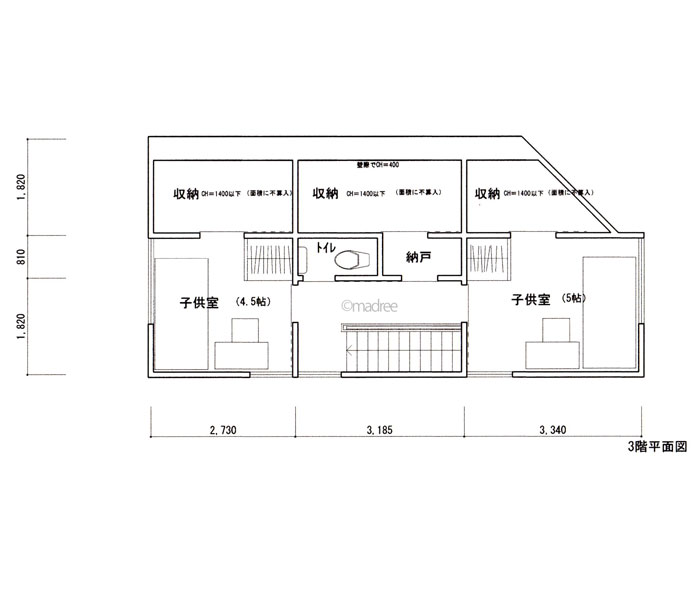

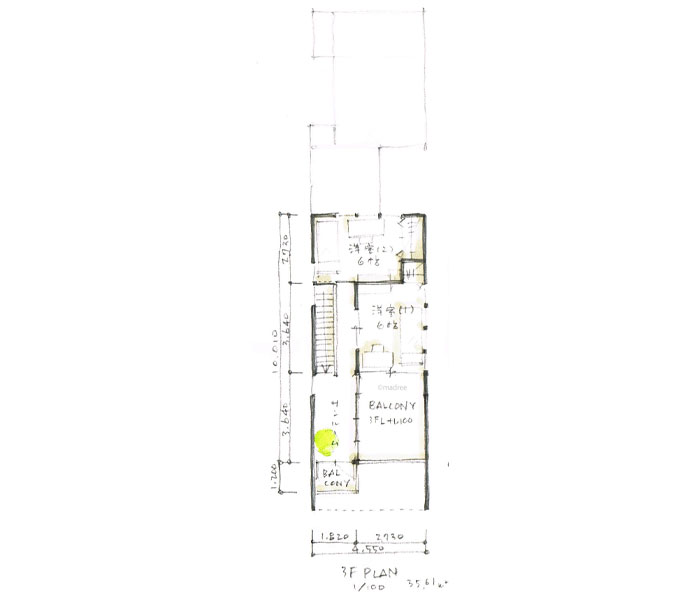

変形地の有効活用・2階1ルームLDKが効率的

三階建てで住まいの有効面積を確保し、余った箇所はウッドデッキ兼物干しとして有効活用した例です。1階に物干しを設け、洗濯家事はワンフロアで完結できるようになっています。

2階は採光の充実したLDKです。ワンルームにすることで開放感のある空間となりました。また、あまり間仕切りを設けないことで、効率的な動線が得られています。

2階行きと3階行きで階段の位置が異なっていますが、採光や周辺環境から窓の位置を工夫した結果や、建物の強度などが理由と考えられます。三階建て住宅の階段は基本的には各フロア連続している必要があるため、許可が下りない可能性もあり、要注意です。

坪庭・サンルームが憩いを生む京町家の再来

住宅が密集するなかの狭小地に建てられることも多い三階建ては、1階や2階の採光に工夫を要することもあります。

この間取りでは、1階の2か所に坪庭、2階のリビングに吹き抜け、さらに3階にはバルコニーとサンルームを設け、明るさと開放感を実現しました。

坪庭は採光とともに、季節の移ろいや潤いを生活にもたらしてくれるでしょう。

江戸時代に「間口課税 」という制度が取り入れられた時期があります。これは接道部分の間口の長さに応じて課税をするというもので、その影響から、間口は狭く細長い「鰻の寝床」と呼ばれる区割りが流行しました。

その頃の京都の京町家は、今でもリノベーションされて大切に使われています。その間取りは接道(玄関)から垂直に居室が並び、居室をつなぐように、「ミセ庭」「ゲンカン庭」と呼ばれる土間や炊事場が続く構造です。この土間が明かり取りや廊下の役割を果たし、奥庭に続きます。

細長い敷地を合理的に利用した間取りは、京町家を連想させる生活の知恵を感じるものです。

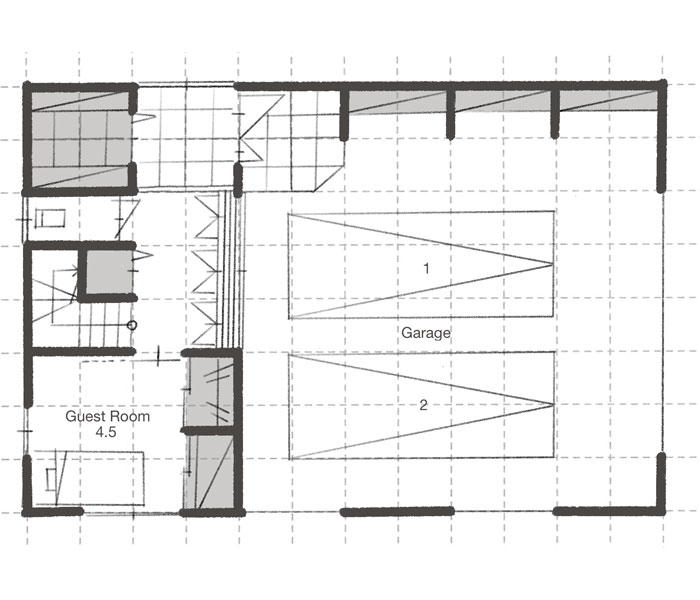

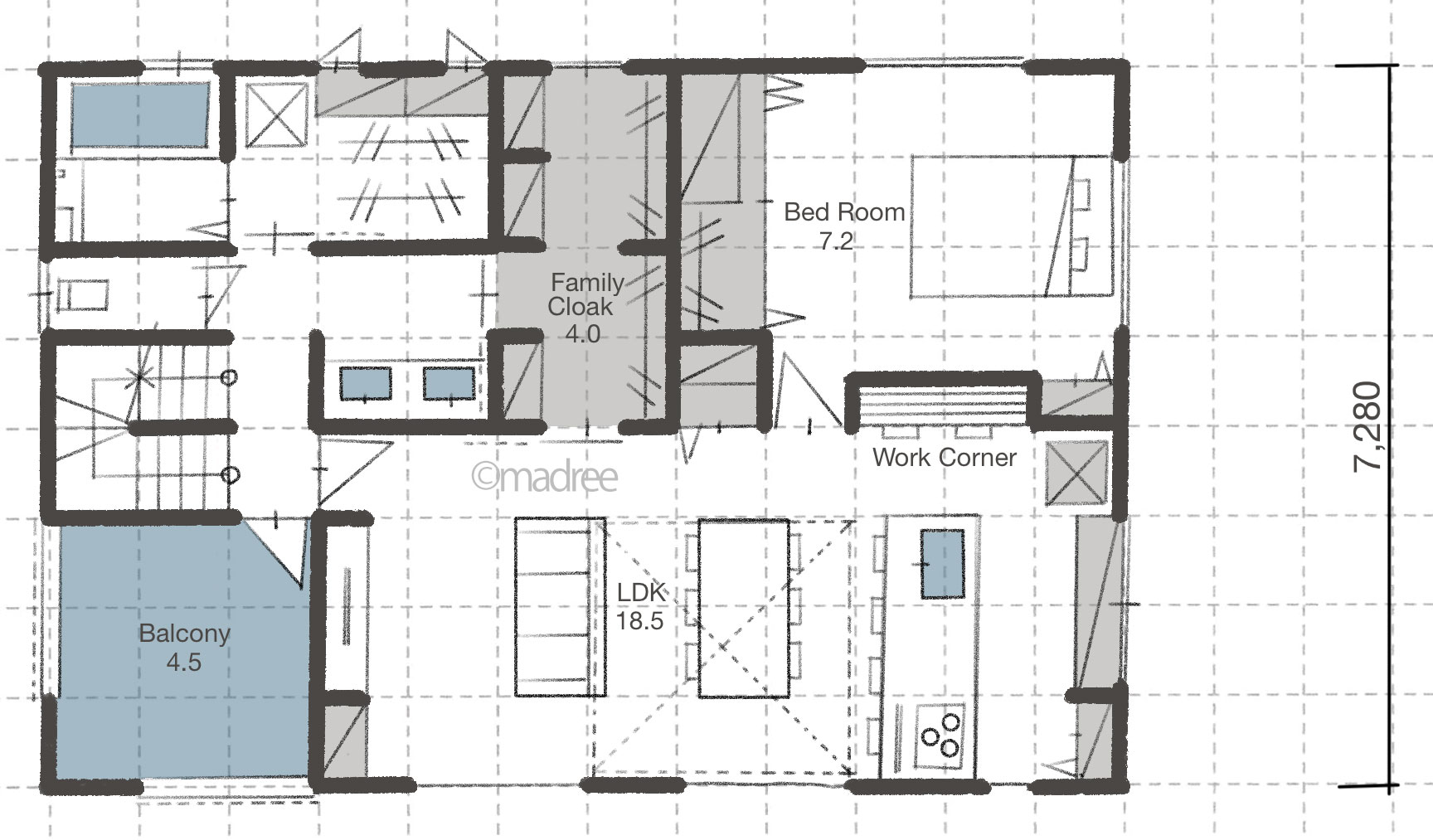

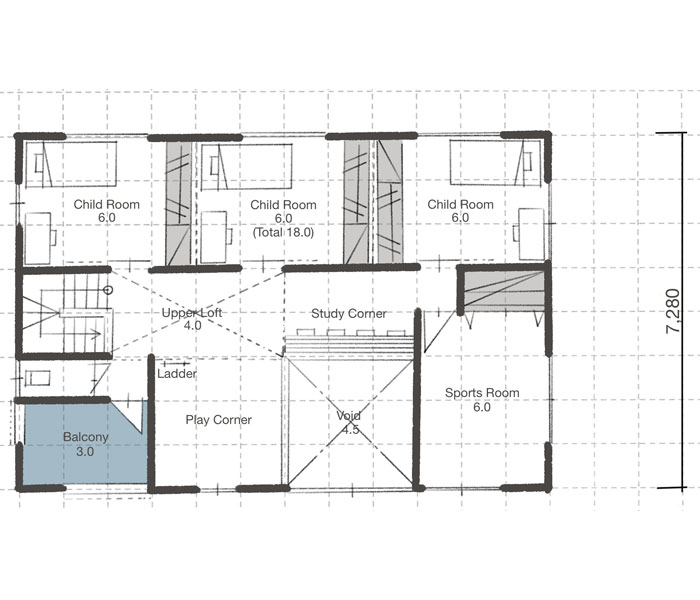

家族・来客それぞれに充実の空間を

1階は垂れ壁で建物を補強しつつ大きなガレージを設け、2階と3階は細かい居室をたくさん設け、プライバシーと安らぎを充実させる間取りです。

前述のように、三階建てはフロア間の独立性が強く、二世帯住宅など用途の多様性が広がります。さらに細かい居室分けによって、家族それぞれが落ち着ける空間となっているでしょう。

来客も車で訪れて、気兼ねなく宿泊できる点も魅力的ではないでしょうか。さらに3階も、学習スペース、プレイルーム、スポーツルームなど子ども3人のための充実した空間となっています。

まとめ

三階建て住宅のメリットとデメリット、間取りの選び方などをご紹介しました。

三階建て・二階建て・平屋などを問わず、住まいと家族とのかかわりは、年月を経て変化していきます。その変化をある程度予測しながら、お部屋の用途の変更やリフォームで有効に使い続けられる間取りを意識して家づくりをしましょう。

三階建ての住宅は、住環境や生活上のさまざまな問題を解決するうえでの、とても有効な手段です。三階建てにこれまでなじみのない方は、ぜひ一度住宅展示場で、実物を体験してみるのがおすすめです。予想外の発見もあるかと思います。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。