2025.03.25

木造軸組工法とは?特徴と基本構造、メリット・デメリットを紹介

鉄筋コンクリートやALC、鉄骨造など優れた建材や工法が出てきている中で、昔からの木造軸組工法は変わらず愛され続け、進化を続けています。

家づくりをするうえで、「木造の良さとは?」「注意する点は?」などが気になるところです。木造建築は長く住み続けられるのでしょうか?

本記事では、木造軸組工法とはどのようなものか、特徴や基本構造、メリット・デメリットを紹介します。工法検討の参考にしてください。

INDEX

木造軸組工法とは?

主たる構造材に木材を使用する木造建築は、大別して木造軸組工法(読み方はもくぞうじくぐみこうほう)と、ツーバイフォー(2×4)工法が代表的なものです。木造軸組工法はツーバイフォーとの区別のために、在来工法と呼ばれることもあります。

木造軸組工法は古代から日本の伝統工法として改良を重ね、1950 年代に軸組を基礎に緊結し、「筋交い」を入れることによって、現在の基本となる形が完成しました。

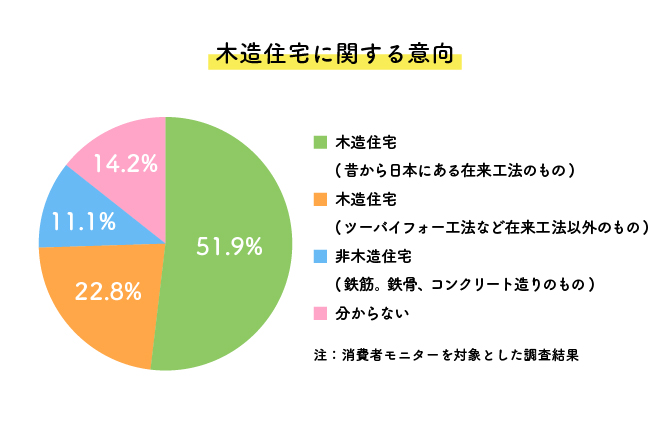

以下は農林水産省の調査結果 で、「今後住宅を建てたり買ったりする場合に選びたい住宅」という質問への回答です。

結果は「木造住宅(昔から日本にある在来工法のもの)」と回答した割合が51.9%と半数以上、次いで「木造住宅(ツーバイフォー工法など在来工法以外のもの)」が22.8%となりました。木造軸組工法が代表的な木造工法であるというユーザー認知の結果を示しています。

木造軸組工法の特徴

木造軸組工法は柱の組み合わせで強度を生む工法です。柱と柱で接点を設けて、さらにそれを補強することで建築します。それに対してツーバイフォー工法は上の写真のように面と面を合わせ、壁ごと建物を作る工法です。

以下では建築時の木造軸組工法の特徴を解説します。

間取りの自由度が高く、融通が利く

ほかの工法との対比で説明すると分かりやすいのですが、ツーバイフォー工法などほかの工法は柱や壁面のサイズに規格があり、建物の形もそれに沿って作られます。

木造軸組工法にも規格がないわけではありませんが、地域によって規格に差があるほか、職人が材料を自由に加工することもできるため、建物のサイズや間取りに融通が利くのです。

この自由度が、伝統的工法でありながら、最新の住宅ニーズにも合わせやすい要因といえるでしょう。

リフォームしやすい

木造軸組工法は強度の補強も行いやすいことから、リフォーム・リノベーションによる増改築も自由度が高いのがメリットです。

面で建物を支えるツーバイフォー工法は、リフォームでの大きな開口部の設置には制限があります。強度の関係でリフォーム時に壁を抜くことが難しく、あとから部屋を広くするのは簡単ではありません。

メーカー独自の工法で作られることも多く、リフォームは新築時のハウスメーカーへの依頼に限られがちです。

総務省統計局の調査によると、2004年以降の5年間で増改築・改修工事 が行われた木造住宅は27.7%にのぼり、増築や間取りの変更は737件でした。そのニーズは意外と高いことがうかがわれます。

職人の技術の差が出やすい

木造軸組工法の住宅は、建売住宅でのプレカット(工場で部材を加工する)も多いものの、現場での職人による加工の比率が高く、したがって加工の精度は職人の腕や経験値に依存する率が高いといえます。

注文住宅を担当する施工者は相応の技術を持っていますが、個人差があることは予備知識として知っておいても良いでしょう。

歴史があり、施工する業者も多い

木造軸組方法は、歴史が長い分、施工する業者の数も多く、さまざまな個性や得意な技術を持った会社も存在します。

選択肢は数多いので、建てたい家のニーズに合った、信頼できる会社を見つけて依頼し、メンテナンスに至るまで長くお付き合いできるのが理想です。耐震性や断熱性を追及する面でも、大手ハウスメーカーより妥協しない工務店もあります。

また、どのような建材を使うか、どのような金物を入れるかなどで、建物の耐久性や防災性の向上が可能です。たとえば燃えにくい石膏ボード、地震の揺れに強い金物などでしょう。耐震等級や防火等級も指針の一つとなります。

木造軸組工法のメリット

続いて木造軸組工法の、購入して暮らすうえでのメリットをご紹介します。

建築費用が安く抑えられる

現在は値上がり傾向にあるとはいえ、木材は鉄鋼やコンクリートよりも安価なので、木造軸組工法はほかの工法に比べて建築費を安価に抑えることが可能です。

たとえば同じ延べ床面積と階数の家を建てる場合、鉄骨造 は木造に比べて1.5倍のコストを要するといわれています。

また、木造軸組工法の場合、コンクリートの乾燥時間が基礎だけで短く済む点、建築に大がかりな重機が不要な点で工期や諸費用が抑えられるのも、建築費を抑えるうえで有利な要因でしょう。

そこで浮かせられた予算を、住宅性能などほかのことにかけるのも良いかもしれません。

木のぬくもりが感じられる

木のぬくもりや香りなどの癒やし効果は、木造住宅の大きな魅力の一つとなっています。

同じ木造でも、ツーバイフォー工法より軸組工法のほうが、柱や梁が壁から独立した構造になっており、室内に柱が露出する真壁(しんかべ)という仕上げも可能です。

また、四季による温度変化が激しく湿度の高い気候の日本では、木造軸組工法ならではの調湿・断熱効果がメリットとなります。

リフォーム・設計の自由度

リフォーム・設計の自由度については前述の通りですが、少し補足します。

木造軸組工法は枠で構造を支えていることから、耐力壁を設けている箇所を除いて、ほとんどの壁面で開口部を広くとることが可能です。

近年流行の開放的なリビングを作りたい場合、大きな窓や吹き抜けなどを実現できる可能性が高いのは、木造軸組工法でしょう。

また、設計の自由度は狭小地・変形地の建築にも対応しやすいため、良い立地で土地代や固定資産税を安くする手段にできる可能性があります。

木造軸組工法のデメリット

木造軸組工法のデメリットの解決は、住宅性能の一部をいかに最新のものにできるかという点にあります。

耐震性能アップに工夫が必要

同じ木造建築であれば、軸組工法よりもツーバイフォー工法のほうが、壁で地震の揺れを支えられる点で有利となります。

しかし木造軸組工法でも金物の工夫や筋交いの設定などで高い耐震性を持たせて、耐震等級3の獲得が可能です。

耐震等級3とは、耐震等級1の1.5倍の耐震性能があり、 住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でもっとも高い耐震基準となっています。

震度6強〜7の大地震の際でも軽い補修程度で問題なく住み続けられるレベルの強度で、災害時に機能を停止できない消防署や警察署などの施設に求められる基準です。

耐久性のためにメンテナンスが必要

木材は水分や湿度に弱いため、なにもメンテナンスをしないままで住み続けると、雨漏りや水分の浸入でシロアリや腐食、カビのリスクが高くなります。

屋根や外壁を定期的にチェックして防水や再塗装を行うことや、定期的なシロアリの防虫対策、給排水管の漏水チェックなどを行うことで、安心して長期間住むことができるでしょう。

世界最古の木造建築として世界文化遺産に指定されている奈良県の法隆寺は、1300年以上 の歴史を持っています。木造建築は施工とメンテナンスが良ければ、大変長持ちする建物です。

施工会社によって性能・品質差が大きい

この点は施工の自由度と相反する点ですが、前述の施工会社によって性能・品質差が大きい点は、建売住宅ではプレカットした部材の現場供給によって軽減されています。

プレカットでどこまで加工するかは会社によって幅 があるでしょう。しかし経験と技術を持った職人による自由度の高い施工か、あるいはプレカット資材による施工か、施主の志向によって分かれるところでしょう。

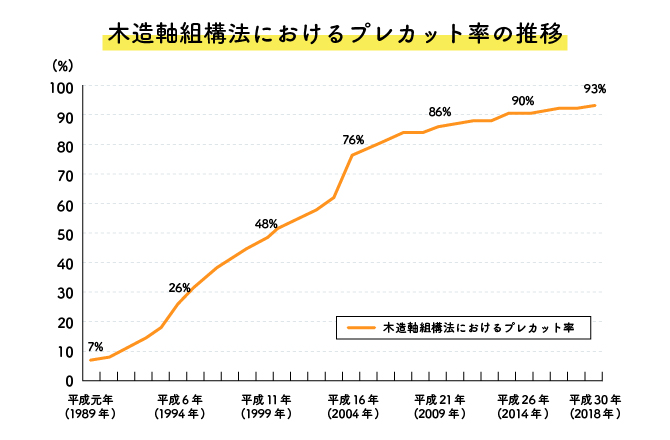

下図は木造軸組工法におけるプレカット工法の割合の推移を示すものです。製造のコストダウン目的もあり、プレカット率は現在上昇しています。

木造軸組工法の耐震性能は?

最後に、木造軸組工法の耐震性能対策についての知識をお届けします。耐震性能対策については、主に以下の技術 が用いられることが多いです。

- ● 鉄やコンクリートに比べて軽量で、適度なしなやかさを持つ木の性質を活かす

- ● 筋交いを適切に配置することで、揺れに耐える強い骨組みとする

- ● 耐力壁を用いる

- ● 制震ダンパー=揺れを吸収して、建物の損傷を減らす

- ● 免震装置=基礎の部分で揺れを軽減し、建物に伝わる力を抑える

また、耐震性に関して信頼できる建築会社は、以下の点 にこだわりを持っています。

- ● 構造計算を行っている(許容応力度計算、保有水平耐力計算、時刻歴応答解析など)

- ● 地震が起きた際のシミュレーション・試験をしている

- ● 建築するエリアの地盤について、揺れやすさなどを検討している

- ● 詳細な見積書を提出している(使用する建材を明らかにしている)

- ● 耐震性に関して、詳細な説明をしてくれる

まとめ

木造軸組工法とはどのようなものか、特徴や基本構造、メリット・デメリットを紹介しました。

注文住宅の各種の工法は、家族のニーズや予算などから柔軟に選ぶものです。では「結局木造軸組工法を選ぶ意味」は何でしょうか。

住宅性能や建築コストはどのようにでも対応が可能なので除外するとして、「間取りの自由度」と「木の癒やし」の2点を挙げます。これは木造軸組工法でかけがえのないものです。

木造軸組工法の良さを体感するために、住宅展示場の見学はいかがでしょうか。

© Housing Stage All rights reserved.

この記事はハウジングステージ編集部が提供しています。